Bari 27 Luglio 2022

La Basilicata, l’antica Lucania, è una piccola regione montuosa nel cuore dell’Appennino meridionale, caratterizzata da un complesso ed articolato assetto geologico e idrogeologico; una regione ad alto rischio di frana e di erosione e terra sismica. La presenza di potenti ammassi rocciosi fessurati, unitamente alle condizioni climatiche, ha fatto sì che i rilievi lucani siano sede di abbondanti acque sotterranee di ottima qualità fisico-chimica. Acque stimabili in qualche centinaio di milioni di metri cubi di volume annuo che soddisfano il fabbisogno idrico della Basilicata e della contigua Puglia.

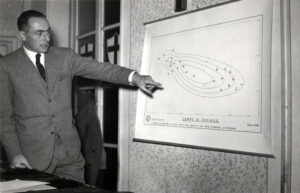

Una delle aree montuose lucane più ricche di acque e di peculiarità naturalistiche è l’Alta Valle del fiume Agri, modellata nelle rocce carbonatiche dell’Appennino. Le stesse caratteristiche geologico-strutturali che l’hanno resa un vero e proprio santuario delle acque, l’hanno predisposta a diventare la più grande riserva petrolifera di Italia, dalla quale si estrae ben il 75 per cento del petrolio e il 14 per cento del gas di origine biogenica (frutto della decomposizione della materia organica ad opera di batteri) dell’intero patrimonio di idrocarburi italiani. Le prime notizie sulla presenza di idrocarburi in Basilicata risalgono agli inizi del secolo scorso, quando nel 1902 l’Ispettorato del Regio Corpo delle Miniere affidò all’ingegnere Camillo Crema un incarico per “la ricognizione sommaria delle manifestazioni petrolifere che si osservano in vari punti del territorio di Tramutola, in Val d’Agri”. Crema, nella sua relazione pubblicata sul XXI numero del Bollettino della Società Geologica Italiana, dopo aver minuziosamente illustrato l’ambiente geologico investigato, descrive le manifestazioni petrolifere osservate nel territorio di Tramutola, soffermandosi sulla principale emergenza di idrocarburi presente nella zona Acqua di Tasso: «una piccola sorgente d’acqua mista a petrolio, che spiccia dagli strati eocenici al contatto con un importante spuntone di compatto calcare triassico… il petrolio viene emesso in piccola quantità, ma in modo continuo sotto forma di viscide flacciche che vengono trascinate dalla corrente impeciando le sponde del ruscello…».

Nella relazione, documento storico di primaria importanza per lo studio del petrolio in Basilicata, si ritrovano descritte altre manifestazioni di idrocarburi presenti in altri punti dell’Alta Val d’Agri. Da quel momento ai giorni nostri si sono dipanati alcuni altri momenti fondamentali nella ricerca di idrocarburi nella Val d’Agri, diventata il cosiddetto Texas d’Italia. Nel 1912, la Società Petroli d’Italia (SPI) stipulò con alcuni proprietari terrieri contratti per la ricerca e lo sfruttamento del presunto bacino petrolifero, senza però realizzare gli esiti sperati. Un momento importante fu nel 1926 la nascita dell’AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli) che nel 1933 ottenne un permesso di ricerca di idrocarburi nell’area di Tramutola. Gli studi geologici portarono alla scoperta nel 1937 del giacimento di Tramutola, capostipite di quelli attuali, nel quale tra il tra il 1939 e il 1947 continuarono le ricerche e iniziò la fase estrattiva, chiusa alla fine degli anni Cinquanta. Da allora – siamo negli anni d’oro dell’esplorazione petrolifera in Italia grazie all’attività di Enrico Mattei e dell’ENI – le ricerche di idrocarburi in Basilicata si spostarono, con successo, nella bassa Valle del Fiume Basento, uno dei principali fiumi lucani con foce al Mar Ionio. Nei giovani terreni argilloso-sabbiosi, affioranti nella zona compresa fra Grottole e Pisticci, due importanti centri urbani lucani, sono stati scoperti cospicui giacimenti di gas naturale in gran parte di origine biogenica e solo in minima parte di natura termogenica, risultato dell’alterazione della materia organica dovuta all’aumento della temperatura nel corso del progressivo sprofondamento delle rocce. Le rocce serbatoio di questo gas naturale sono costituite dai calcari cretacici della Piattaforma Apula che rappresentano la roccia petrolifera di tutto il sistema di idrocarburi lucano.

A ricordo di questa attività estrattiva e in onore del suo scopritore, il piccolo aeroporto di Pisticci è stato dedicato ad Enrico Mattei. Nel 1975, a seguito della crisi energetica scoppiata nel 1973, Agip riprese le esplorazioni in Basilicata, ottenendo un grande successo: le ricerche in Val d’Agri fecero scoprire negli anni uno dei più importanti giacimenti in Europa. Nel maggio 1988, l’ENI, insieme alla società britannica Enterprise Oil Italiana, iniziò la perforazione del pozzo “Monte Alpi 1” che ha consentito il rinvenimento dell’importante omonimo giacimento di idrocarburi. Da quel momento, l’Alta Val d’Agri ha visto un rifiorire, in verità non sempre opportuno, di licenze di ricerca di idrocarburi; quest’ultime, nel 2005, sono state tutte raggruppate nel Sistema petrolifero Val d’Agri, raggiungendo la situazione attuale di maggiore giacimento petrolifero italiano. Nel 1989, a cura della Total, in sinergia con Shell, è stato scoperto il giacimento petrolifero denominato Tempa Rossa, nella Valle del Fiume Sauro, tuttora in esercizio.

Oggi, il sistema petrolifero lucano conta, quindi, di due importanti asset industriali pienamente operativi: il sistema Val d’Agri, scoperto nel 1988 e il giacimento Tempa Rossa che ricadono nel cuore montagnoso della Basilicata, in corrispondenza di due importanti valli fluviali, del fiume Agri e del fiume Sauro. Sono costituiti da calcari e dolomie formatesi molti milioni di anni fa in un mare con acque basse ed alte temperature. La roccia sorgente degli idrocarburi è in particolare costituita da calcari dolomitici laminati, anch’essi depositatisi in un mare con acque basse e in condizioni di carenza di ossigeno. La roccia serbatoio carbonatica, collocata ad alcune migliaia di metri in profondità, è poco porosa, ma al contempo intensamente fessurata e carsificata, con abbondanza di vuoti che la rendono un ottimo bacino di stoccaggio degli idrocarburi, intrappolati da una copertura di terreni argillosi praticamente impermeabili. Il principale asset petrolifero lucano è il cosiddetto Sistema Val d’Agri, gestito essenzialmente da ENI in compartecipazione con Shell Italia, esteso per circa 320 chilometri quadrati e costituito dai giacimenti Trend 1 (Monte Alpi, Monte Enoc, Monte Volturino, Cerro Falcone) e Trend 2 rappresentato dai rilievi della Caldarosa e di Tempa. Nelle strutture di Monte Enoc e di Cerro Falcone sono stati riconosciuti due gas cap – condensati di gas – rispettivamente a profondità di 2155 metri e 2275 metri. Attualmente la Concessione Val d’Agri è costituita da 24 pozzi produttivi.

La produzione media giornaliera di idrocarburi è significativa: si estraggono circa 46.000 barili di olio greggio di ottima qualità, e circa 3,1 milioni di sm3 equivalenti di gas. Anche il secondo asset petrolifero, Tempa Rossa, è significativo: si estende per circa 27 ettari nella valle del Fiume Sauro, fra gli abitati di Corleto Perticara e Gorgoglione. Il giacimento è attualmente interessato da 6 pozzi produttivi, anch’essi attestati nei calcari fessurati e carsici della Piattaforma Apula. La produzione di idrocarburi è significativa: in media, vengono estratti oltre 25.000 barili di olio greggio al giorno, 75 mila di sm3 di gas commerciale e 1000 barili equivalenti di gas liquido. In conclusione, il sistema petrolifero dell’Alta Val d’Agri e il ricco campo petrolifero di Tempa Rossa rappresentano il più grande giacimento onshore del continente europeo.

Immagine di apertura: il campo petrolifero di Tempa Rossa, nella valle del Fiume Sauro (foto: sito ufficiale Tecnimont)