Milano 25 Settembre 2021

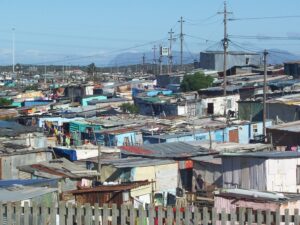

Sono ormai città nella città, testimonianza di un passato di segregazione non ancora dimenticato. Le baraccopoli di Città del Capo, in Sudafrica (lì le chiamano township) sono una presenza ingombrante: Langa, la più antica, con 220mila abitanti, creata nel 1927 come dormitorio per i neri che lavoravano al porto, Khayelitsha, un cuore pulsante in cui vive ormai un milione di persone, Gugulethu, vivace e allegra a una quindicina di chilometri dalla città.

L’Apartheid è finita nel 1994, ma in questi luoghi restano ancora ai margini della vita sociale: le casette in muratura costruite dal governo per sostituire le baracche di lamiera spesso vengono affittate per avere un introito; così la gente, prevalentemente nera, rimane a vivere nelle capanne con gli allacciamenti abusivi, senza servizi igienici (ci sono i bagni chimici), spesso senza lavoro, in compagnia dell’alcol. E si nasce tanto nelle township: le donne fin a non molti anni fa partorivano nelle baracche (ora ci sono punti nascita) e la mortalità dei bimbi era alta, anche per la frequenza di malformazioni congenite non identificate in gravidanza (non si fanno ecografie, né esami del sangue).

A questa realtà difficile e complessa si è avvicinato una quindicina di anni fa un chirurgo pediatrico milanese, Ernesto Leva, ora Primario del Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, inizialmente per imparare le tecniche della straordinaria équipe di chirurghi del Red Cross Children’s Hospital, centro di riferimento a livello internazionale, poi con una dedizione e una passione crescenti. Alla fine ha trascorso a Città del Capo, a fasi alterne, quasi cinque anni. Calandosi in quella realtà scomoda fatta di miseria, di criminalità e di emarginazione della popolazione nera.

Racconta il chirurgo: «Il problema più grande era che quando al Red Cross si operavano bambini con malformazioni complesse, come l’atresia dell’esofago e quelle urogenitali e anorettali, le mamme alla dimissione sparivano, non portavano i piccoli ai controlli dopo l’intervento. Si davano loro i soldi per il taxi perché tornassero, ciononostante soltanto il 50 per cento ricompariva. Con conseguenze gravi per i bambini che spesso dovevano essere operati nuovamente per le complicanze che venivano a crearsi». Un caso è emblematico. Malika nasce con una grave malformazione ano–rettale; al settimo giorno di vita, al Red Cross Children’s Hospital le viene ricostruito dall’équipe chirurgica un neo-ano. Tutto sembra andare per il meglio: si avvia un programma di dilatazioni da proseguire a casa, tornando poi con cadenza settimanale in ospedale per aumentare il calibro dei dilatatori. Ma i genitori dopo le prime due visite scompaiono. E non si riesce a rintracciarli. A distanza di un mese la piccola viene ricoverata d’urgenza per la chiusura del neo-ano (le dilatazioni non erano proseguite) e sottoposta ad un nuovo intervento molto impegnativo.

«Non potevamo più assistere a queste tragedie – prosegue Leva -. Così abbiamo attivato un progetto per realizzare ambulatori per i controlli nelle township, a Gugulethu, a Langa e a Khayelitsha. La risposta della gente è stata buona, le mamme vengono regolarmente alle visite, e poi abbiamo cercato anche di potenziare un minimo di diagnosi prenatale. La nostra idea nel 2019 era di creare al Red Cross un centro che fosse di riferimento per le gravidanze problematiche, ma poi è scoppiato il Covid e si è fermato tutto. Io non vado là da allora. Negli ultimi anni comunque le cose stanno cambiando: c’è una maggiore scolarizzazione della popolazione nera e un suo lento, ma progressivo, inserimento nella vita sociale».

E i primari che le hanno fatto scuola al Red Cross, Sid Cywes, uno dei maghi della chirurgia pediatrica, figura di riferimento per la separazione dei siamesi, Heinz Rode, grande esperto di ustioni, e il suo maestro Alastair Millar? «Figure fondamentali per la mia formazione. Sono andati in pensione – risponde il chirurgo – e si sono dedicati all’insegnamento. Io mando lì i miei studenti a fare formazione, cosa che qui non sarebbe possibile perché vedono e operano malformazioni che da noi sono scomparse. Purtroppo Sid è mancato l’anno scorso, è morto di Covid».

Com’è la sua attività a Milano? «Qui noi facciamo al 15 per cento chirurgia neonatale, ernie diaframmatiche, chirurgia dell’esofago, principalmente, e da tre anni abbiamo cominciato a fare la chirurgia fetale della spina bifida con un metodo mininvasivo. È stata una chirurga brasiliana a intraprendere questo intervento in laparoscopia e noi le siamo andati dietro. Finora abbiamo fatto dieci casi (tenga presente che il tasso di abortività per spina bifida in Italia, come negli altri Paesi Occidentali, supera il 90 per cento). Il primo che abbiamo fatto ha avuto una grande eco di stampa perché siamo stati i primi in Europa. Per le malformazioni ano-rettali siamo centro di riferimento nazionale».

Ma il Sudafrica è sempre nel cuore…«A Città del Capo ho tanti amici. Quando andrò in pensione, penso che passerò là molto tempo».

Immagine di apertura: foto di Lorenzo Leva