Roma 27 Ottobre 2024

Ci risiamo: tra l’11 e il 22 novembre 2024 si terrà l’annuale conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici, la ventinovesima della serie. La sede prescelta è Baku, capitale dell’Azerbaigian. I temi del summit, cui parteciperanno i rappresentanti di oltre 190 Paesi, ruoteranno attorno all’irrisolto problema globale dei gas serra emessi dai combustibili fossili e da altri processi industriali, responsabili di aumentare le temperature medie globali, con conseguenze di cui abbiamo ormai disastrose testimonianze.

Sotto il profilo scientifico il dibattito si concentrerà sulle previsioni degli impatti negativi nei prossimi decenni, tema che costituisce uno dei capitoli più corposi del recente Sesto Rapporto dell’International Panel on Climate Change (IPCC). L’IPCC è un organismo delle Nazioni Unite che si avvale del lavoro volontario di oltre duemila scienziati, che esaminano la letteratura scientifica sui temi climatici e, a intervalli di circa cinque-sei anni, ne editano una sintesi. Il rapporto più recente, pubblicato nel 2021-22, evidenzia un ampio consenso scientifico sulle responsabilità dell’uomo e conferma che i modelli previsionali elaborati fin dal secolo scorso sono corretti.

Le concentrazioni di CO2 in atmosfera continuano a crescere e oggi sono le più alte (420 parti per milione) degli ultimi due milioni di anni. Questo incremento è la causa principale di una serie di fenomeni concatenati: aumento delle temperature medie, diminuzione della copertura glaciale, risalita del livello dei mari. Negli ultimi vent’anni, le temperature medie globali sono state di 1°C superiori a quelle del cinquantennio 1850-1900. I ghiacciai si sono ridotti del 40 per cento dal 1950.

Il livello dei mari cresce di 3,5 millimetri/anno. Negli oceani, oltre al riscaldamento, si registrano fenomeni estesi di acidificazione, riduzione dei livelli di ossigeno, alterazioni delle correnti. Il ciclo dell’acqua si sta intensificando, causando in alcune regioni piogge intense e inondazioni, in altre siccità prolungate. Le ondate di calore sono sempre più frequenti e fenomeni estremi come i cicloni tropicali aumentano d’intensità e frequenza. Le lentissime variazioni dei parametri orbitali della Terra, che nel corso dei tempi geologici hanno causato il succedersi di periodi glaciali freddi e interglaciali caldi, non possono spiegare i rapidi cambiamenti climatici attuali, poiché agiscono su tempi delle decine di migliaia di anni.

La pubblicazione dell’ultimo rapporto IPCC mi ha fatto tornare con la memoria al tempo in cui questo organismo muoveva i primi passi e produceva analisi e previsioni dichiaratamente affette da ampi margini di incertezza. Mi trovavo a Sundsvall, la cittadina sulla costa orientale della Svezia, come inviato del Corriere della Sera, alla fine di agosto del 1990, dove l’IPCC presentò il suo primo rapporto. Appena due anni prima, le agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di clima e ambiente, la World Meteorological Organization e l’United Nations Environment Programme, avevano deciso di dare vita a questo organismo scientifico sovranazionale, affidandone la presidenza a Bert Bolin (1925- 2007), un illustre professore di Meteorologia dell’Università di Stoccolma.

Bert Bolin, a Sundasvall, presentò così i contenuti di quell’esordiente IPCC First Assessment Report. C’è un provvidenziale effetto serra naturale, dovuto al vapor d’acqua, all’anidride carbonica e ad altri gas di origine naturale che riescono a trattenere una frazione della radiazione termica solare. Ad esso dobbiamo le temperature miti, 15° C in media, che rendono abitabile la Terra.

Ma a questo benefico effetto serra naturale se ne sta aggiungendo uno di origine umana, causato dalle emissioni derivanti dai processi di combustione (anidride carbonica), di fermentazione (metano), dall’uso di fertilizzanti (protossido di azoto) e di aerosol industriali (alocarburi). Continuando senza limitazioni nella produzione di questi gas, nei prossimi 40 anni avremo raddoppiato la loro concentrazione in atmosfera con la conseguenza del più rapido riscaldamento mai registrato nel nostro pianeta. Attorno al 2025 un grado in più di temperatura; entro la fine del secolo tre gradi in più.

Poi, il neo presidente dell’IPCC aggiunse che le maggiori incertezze sugli scenari dei decenni a venire riguardavano i mari. L’effetto combinato dello scioglimento dei ghiacciai e della dilatazione termica delle acque, avrebbe fatto risalire il loro livello. Nel peggiore scenario, trascorso un secolo senza interventi di contenimento, ci saremmo ritrovati con 360 mila km di coste inondate e 80 milioni di profughi ambientali.

Con il senno di poi, a 34 anni di distanza dalla presentazione di quel primo rapporto, bisogna riconoscere che molte delle previsioni sono state confermate. Di fatto, a livello mondiale, le concentrazioni antropogeniche di gas serra hanno continuato la loro scalata. E le trattative internazionali si sono impantanate in una successione di buoni propositi e pentimenti.

Negli anni Novanta del secolo scorso, l’attività dell’IPCC offrì le argomentazioni scientifiche per la realizzazione del Summit della Terra di Rio de Janeiro (giugno 1992), dove le Nazioni Unite presentarono la prima proposta di accordo internazionale sulla riduzione dei gas serra. L’inevitabile foto di gruppo immortalò George Bush (padre), Francois Mitterand, Helmut Kohl, John Major, e finanche Fidel Castro e il Dalai Lama. Tutti concordi, assieme ai rappresentanti dei Paesi in via di Sviluppo, nel dare vita alla Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di: «Raggiungere la stabilizzazione dei gas a effetto serra nell’atmosfera a livelli tali da scongiurare pericolose interferenze antropogeniche col sistema climatico», come recitava il documento sottoscritto da 154 Paesi. Ma dietro le quinte si era consumato il compromesso per giungere a un accordo che non avrebbe vincolato a un preciso calendario di riduzioni dei gas serra. Nondimeno, la convenzione ebbe il merito di avviare quel sistema di consultazioni annuali definite in breve COP (Conferenze delle Parti) per verificare lo stato dell’arte della scienza climatica e valutare come procedere nelle azioni di mitigazione. Inoltre, al Summit di Rio furono indicati i sei gas-serra responsabili del riscaldamento e i settori produttivi da tenere sotto controllo: CO2 (anidride carbonica: energia, trasporti e deforestazione); CH4 (metano: energia, allevamenti, agricoltura, rifiuti); N2O (protossido di azoto: agricoltura); HFCS e PFCS (idrofluorocarburi e perfluorocarburi: chimica e industria); SF6 (esafluoruro zolfo: industria elettrica).

La prima delle annuali Conferenze delle Parti si tenne nel 1995 in una Berlino da poco capitale della Germania unita. I tedeschi, e gli Stati Europei in generale, avevano sperato di far compiere un salto di qualità alla Convenzione, passando dagli impegni volontari a un preciso calendario di riduzioni obbligatorie dei gas-serra, approfittando dell’avvento dei democratici Bill Clinton e Al Gore alla presidenza degli Stati Uniti (1993). Ma, nonostante la vocazione ambientalista della nuova amministrazione, la maggioranza del Congresso USA era contraria ad assumere precisi obblighi di riduzione delle emissioni. L’adesione a un accordo più stringente fu rinviata a miglior data.

Dopo una serie di tormentate trattative, l’Europa che aveva assunto il ruolo di continente trainante nella battaglia per la decarbonizzazione, riuscì a convincere il resto del mondo a compiere un primo passo, aderendo, nel 1997, al celebre Protocollo di Kyoto. Questi i termini di quell’accordo: riduzione del 5,2% (in media) dei gas-serra, prendendo come base di partenza le emissioni di ciascun Paese al 1990 e impegnandosi a completare l’azione entro il 2012. L’adesione presupponeva programmi di ristrutturazione energetica volti a eliminare gli sprechi e a sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili, incoraggiando gli investimenti ambientali nei Paesi in via di sviluppo che avevano chiesto e ottenuto, in quella prima fase, di essere esentati dagli impegni vincolanti. E poiché, a quei tempi, fra i Paesi in via di sviluppo era compresa la Cina (che presto sarebbe diventato il primo emettitore mondiale di gas serra), la sua esenzione dagli impegni creò un vulnus all’impianto del Protocollo.

Il Protocollo di Kyoto era molto rispettoso delle diverse situazioni economiche esistenti fra i Paesi firmatari. Il 5,2% di riduzioni medie era il risultato di un complesso meccanismo chiamato «obiettivi comuni ma differenziati». In pratica, chi pensava di poter investire di più nel processo di transizione energetica, si caricava di un onere di riduzione dei gas-serra più alto mentre le economie più deboli avevano obblighi di riduzioni minime, o, addirittura, concessioni di aumenti. Per esempio, l’Unione Europea si accollò la percentuale di riduzione maggiore, l’8%; gli USA di Clinton e Gore il 7%; alla Russia fu concesso lo 0% (nessuna riduzione) perché aveva già abbattuto le emissioni in seguito al crollo industriale dell’ex URSS; l’Australia poté continuare a sfruttare le sue abbondanti riserve di carbone aumentando dell’8% le emissioni. Anche all’interno dell’UE fu applicato questo principio, che assegnava alla Germania i maggiori oneri di riduzione delle emissioni: 21%; alla Francia 0% (nessuna riduzione) giacché la sua massiccia produzione energetica nucleare era carbon-free; a Grecia, Portogallo e Spagna le più generose concessioni di aumento, rispettivamente: 27, 25 e 15%. L’Italia s’impegnò a ridurre il 6,5%.

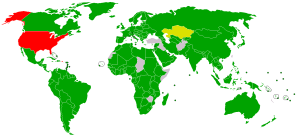

All’inizio del 2001, dopo la vittoria di Bush jr., si profilò subito l’ostilità al Protocollo di Kyoto della nuova amministrazione. Nella primavera di quell’anno, il governo americano invitò a New York i rappresentanti dei Paesi aderenti alla Convenzione climatica, per comunicazioni urgenti. All’apertura dell’incontro, il 22 aprile, sul podio si presentò non il neopresidente degli Stati Uniti, ma il suo ambasciatore plenipotenziario alle Nazioni Unite Kenneth Brill il quale, dopo un breve saluto ai presenti, pronunciò questa laconica frase: «Kyoto Protocol is dead». «Kyoto Protocol is well alive!», replicò piccata la Commissaria all’Ambiente dell’Unione Europea, Margot Wallstrom, annunciando che l’UE avrebbe continuato a portare avanti gli impegni di riduzione delle emissioni definiti nel Protocollo. Gli Stati Uniti restarono fedeli alla Convenzione climatica di Rio del 1992 (sottoscritta da G. Bush padre), rivendicando la loro libertà di procedere al controllo delle proprie emissioni di gas serra esclusivamente attraverso azioni volontarie. E con questo atteggiamento hanno continuato a essere presenti a tutte le successive COP annuali.

L’Europa non si arrese e agì da catalizzatore per sollecitare i superstiti Paesi aderenti a trasformare in leggi nazionali gli impegni vincolanti del Protocollo. In questa azione ebbe un ruolo di primo piano l’allora presidente della Unione Europea Romano Prodi. Nel 2005, dopo le ratifiche di UE, Russia, Est Europeo, Canada e Giappone, fu finalmente raggiunta la quota minima richiesta per fare entrare in vigore il Protocollo. Quanto era saldo lo spirito di Kyoto fra i Paesi sottoscrittori? Un bilancio dell’impegno con cui si stava procedendo alle riduzioni dei gas-serra si poté tracciare dieci anni dopo, nel 2007. Per limitarci al campo europeo, la Germania con il -18%, era già vicina all’obiettivo di riduzioni prefissato; il Regno Unito lo aveva già raggiunto (-13%); la Francia lo aveva superato (-1%). Invece, quasi tutti i Paesi cui erano stati concessi aumenti delle emissioni avevano abbondantemente sforato le quote pattuite. Nota dolente, l’Italia invece di ridurre, aveva aumentato le emissioni di circa il 10%. Fu solo per effetto della crisi economica e finanziaria e della profonda depressione industriale fra gli anni 2008-2013, che molti Paesi inadempienti rientrarono, o quasi, nei parametri di Kyoto.

Con l’avvicinarsi del 2012, anno di scadenza del Protocollo di Kyoto, i suoi sostenitori delle riduzioni vincolanti sperarono in un suo rilancio. L’occasione propizia si presentò con il democratico Barack Obama, che intervenne alla Conferenza climatica di Copenaghen del dicembre 2009, ma neppure lui riuscì a convincere il Congresso USA ad aderire al Protocollo. Gli Stati Uniti continuarono a gestire la questione climatica in autonomia rispetto al sempre più debole gruppo dei superstiti di Kyoto; mentre l’Europa lanciava il suo ambizioso piano 20-20-20, così chiamato perché prevedeva la riduzione del 20% dei gas serra e l’aumento del 20% delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, entro il 2020 (l’obiettivo è stato centrato riguardo ai primi due punti, seppur con notevoli differenze fra gli stati membri, ma mancato sul terzo).

Il crescendo dei disastri ambientali associabili al global warming non ha impedito la proliferazione di movimenti negazionisti, spesso sostenuti dalle lobby dei combustibili fossili e rappresentati da ricercatori che attribuiscono le anomalie osservate a oscillazioni naturali, esentando l’uomo da qualsiasi responsabilità. L’IPCC ha ribadito a più riprese, nei suoi più recenti rapporti, che ormai il riscaldamento globale è inequivocabile.

Fra le COP più recenti, quella che ha suscitato le maggiori speranze di rilancio del processo negoziale sul clima è stata la 21ma, svoltasi a Parigi nel 2015. Si tratta di una riproposizione in nuove vesti della Convenzione di Rio del 1992, poiché gli impegni di riduzione delle emissioni non sono vincolanti, ma ancora volontari. Il risultato più importante di questa conferenza non è stato fissare a 2° centigradi l’aumento massimo di temperature consentito entro questo secolo, impegno che non potrà essere rispettato, ma l’istituzione di un registro pubblico delle riduzioni attuate dai vari Paesi. Così, anche in assenza di vincoli e sanzioni, ciascuno dovrà rendere conto di quel che fa (o non fa). Quest’obbligo di rendicontazione è uno dei motivi per cui Trump aveva annunciato di voler stracciare gli accordi di Parigi firmati dal suo predecessore Obama. Il successore di Trump, Joe Biden, sembrava animato da migliori intenzioni, ma a partire dal 2022 la sua buona disposizione è sfumata, relegata sullo sfondo dalla focalizzazione degli USA sulla guerra russo-ucraina e poi su quella medio-orientale.

Bisogna riconoscere che, in questi primi trent’anni di vita della Convenzione climatica, i progressi sono stati troppo lenti come è certificato dalla “torta” mondiale dei consumi di energia totale per fonti. Essa mostra che l’80% della produzione energetica mondiale viene ancora oggi dai combustibili fossili (dal carbone per il 25%), mentre le rinnovabili sono costrette entro una fettina dell’11%. A questi dati fa riscontro la curva ascendente delle emissioni di anidride carbonica, che ormai sfiora i 40 miliardi di tonnellate/anno.

L’amara e inevitabile riflessione conclusiva porta a constatare che finora c’è stata sempre qualche emergenza di carattere economico o geopolitico tale da imporre ricorrenti battute d’arresto ai programmi di abbattimento delle emissioni. E mentre molti Paesi sono pronti a investire una fetta consistente del loro Pil in armi e conflitti, pochi sembrano disposti a combattere con impegno la madre di tutte le battaglie, che dovrebbe essere quella di garantire la salvezza ambientale del nostro pianeta.

Immagine di apertura: foto di Geralt