Ragusa 27 Novembre 2023

Ci piace pensare che se i capi di Hamas e Benjamin Netanyahu fossero stati a Chiaramonte Gulfi, forse oggi saprebbero che la convivenza è possibile. In una necropoli siciliana da poco ritrovata, cristiani, ebrei e pagani seppellivano insieme i loro morti. Altro che il mondo diviso che conosciamo noi oggi……. Tutto questo è ancora poco. Nello stesso luogo, ragazzi provenienti da diversi Paesi scavano per ritrovare le tracce del loro passato. Sicilia crocevia di popoli; mai come questa volta.

Il tutto ha avuto inizio a Ragusa quando Gianvito Distefano, presidente della Cooperativa Sociale ONLUS Nostra Signora di Gulfi (nata nel 2009 con lo scopo di fornire sostegno educativo a giovani, italiani e non) e i suoi collaboratori hanno deciso di acquistare diversi ettari di terreno nei pressi di contrada San Nicola. Il loro scopo era quello di costruire laboratori destinati all’educazione e al recupero di minori non accompagnati e in alternativa al carcere, attività che sono la ragione d’essere della cooperativa stessa. Ma il luogo scelto era tutelato da un forte vincolo archeologico, dovuto al ritrovamento di alcune tombe difficilmente databili. Ridotta la porzione di terreno soggetta a vincolo, Distefano pensò di tramutare l’intera area in un laboratorio di scavo. Tra gli ulivi, i ragazzi della Nostra Signora di Gulfi cominciarono a rinvenire le prime tombe. Dopo pochi giorni, gli archeologi della Soprintendenza si trovarono di fronte ad una necropoli di proporzioni estese. Nel 2018, l’Università di Bologna si interessò agli scavi e bandì una prima campagna archeologica, sotto la guida di Isabella Baldini e Saverio Scerra.

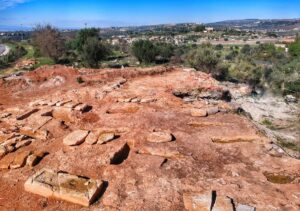

Rispetto alle premesse, i dati raccolti stabilivano che la necropoli di San Nicola aveva avuto una lunga frequentazione, dal III al V sec. d.C. La maggior parte delle tombe rinvenute è del tipo “a fossa” ricavate direttamente nella roccia, ad eccezione di due sarcofagi. In alcuni casi le sepolture sono state ritrovate integre, sigillate da lastre in calcare locale e di argilla mista. 184 tombe sono con sepolture doppie, alcuni sarcofaghi in pietra e alcune tombe terragne a semplice fossa; fatta eccezione per una sepoltura che contiene i resti di 13 individui di sesso ed età eterogenee. Moltissime delle tombe conservavano il corredo funerario: coppe, brocche e lucerne, bottiglie e piatti di vetro, oggetti di ornamento personale come orecchini, anelli con castoni in corniola o a fascia, spille e fibbie. Da quanto emerso la Necropoli sembra aver accolto gli esponenti di una comunità di ceto sociale elevato che abitava nel bassopiano ai piedi dell’altura su cui si trovava l’antico cimitero.

Ed è chiaro a tutti che questa città dei morti è senz’altro più ampia di quanto appaia. I suoi abitanti avevano tradizioni e culti differenti e provenivano dai diversi angoli del Mediterraneo. I loro resti testimoniano una convivenza pacifica: nessuno di loro è morto in guerra o ha incluso armi nel suo corredo. Cristiani, ebrei e pagani vivevano negli stessi spazi e seppellivano i loro morti nello stesso luogo.

I ragazzi della cooperativa, molti di loro stranieri, non capivano il lavoro condotto dagli archeologi, vedendolo persino di cattivo occhio. «Per alcuni la nostra era un’azione da tombaroli; per gli islamici, ad esempio, scavare nelle tombe significava disturbare il sonno dei defunti, per gli ebrei era addirittura un atto sacrilego – sostiene Distefano – Abbiamo spiegato loro che l’archeologia ha un valore collettivo, che ogni resto rinvenuto viene trattato con il rispetto che merita». Poi, alcuni ritrovamenti hanno fatto cadere le ultime resistenze. Le lapidi che parlano greco – lingua quotidiana della comunità – hanno rivelato la tomba di un medico egizio, nomi di diversa tradizione, formule augurali giudaico-cristiane dalle reminiscenze pagane. Analisi di laboratorio hanno dimostrato che un teschio appartiene al corpo di un subsahariano.

La storia che avevano aiutato a far riemergere si è avvicinata improvvisamente a loro, raccontando esperienze familiari che trapassano le epoche. Sono migrazioni, viaggi perigliosi, fughe, desideri di riscatto. Gli educatori della Nostra Signora di Gulfi credono che questi ritrovamenti stiano generando nella loro giovane comunità un nuovo approccio all’inclusione. Difatti, il laboratorio si è rivelato così efficace che si è deciso di estenderlo a 160 giorni l’anno. Mentre i ragazzi scavano nel passato, parlano con gli archeologi e con gli antropologi del loro futuro. Uno sogna di fare il meccanico, un altro l’operaio, ma una cosa li accomuna: il desiderio di futuro.

Così, l’archeologia ha scoperto, giorno dopo giorno, che la ricerca del passato può diventare progetto di integrazione, e strumento di inclusione. In questa inedita collaborazione tra enti pubblici e privati, la Soprintendenza di Ragusa ha giocato un ruolo di primo piano. Senza la sua collaborazione nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Ad ogni modo, Saverio Scerra, responsabile della sezione di Archeologia della Soprintendenza di Ragusa, ha voluto porre l’accento su ben altri meriti: «Il modello Nostra Signora di Gulfi dovrebbe essere esportato, perché nasce dal coinvolgimento del cittadino comune nel processo di conservazione del patrimonio. La miscela vincente tra privato e pubblico è nata grazie ad una visione che non proveniva dagli addetti ai lavori, ma da Gianvito Distefano e dal suo forte legame col territorio». Il progetto visionario della necropoli di Chiaramonte Gulfi non riceve finanziamenti dallo Stato, viene sostenuto coi fondi della cooperativa. Vive degli sforzi di tutti gli enti coinvolti e dimostra che la cultura può essere una risorsa preziosa se sfruttata nel modo giusto.

Su un greto bianco, costellato di tombe, tra gli ulivi ai piedi del monte, la comunità del passato influenza, rivelandosi, quella del presente. È una comunità composta da chi lì ha sempre vissuto e vuole conoscere le sue origini, e da chi è giunto da lontano e che a Chiaramonte e nella nostra penisola vuole radicare il proprio futuro. A volte, si celano a noi insegnamenti inaspettati. Basterebbe semplicemente scavare.

Immagine di apertura: i ragazzi al lavoro negli scavi della necropoli di Chiaramonte Gulfi, non lontano da Ragusa (fonte: Il Domani Ibleo)