Pavia, 27 Giugno 2025

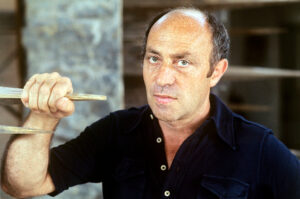

Arnaldo Pomodoro ci ha lasciati la scorsa domenica 22 giugno, ad un giorno dal suo novantanovesimo compleanno. Nato nel 1926 a Morciano di Romagna, fratello maggiore di Giò, anch’egli scultore, Pomodoro è stato ed è a tutti gli effetti uno dei più rilevanti e riconosciuti scultori italiani contemporanei, una figura centrale nell’arte del Novecento e del XXI secolo.

Il suo linguaggio visivo ha saputo attraversare epoche, stili e contesti geografici con una coerenza e una forma espressiva unica. Nel 1954 si trasferisce a Milano, città in cui si è formato artisticamente e dove ha fondato il suo studio, trasformandolo in un vero e proprio centro di produzione e riflessione artistica. Fin dagli anni Cinquanta ha iniziato a distinguersi per una visione scultorea capace di unire la solidità della forma geometrica alla complessità di un interno fratturato, scavato, segnato da incisioni, rilievi, scritture misteriose e suggestioni di misteriosi meccanismi.

Le sue celebri Sfere, esposte in luoghi simbolici come il Vaticano, la Farnesina, il Trinity College di Dublino o il piazzale dell’ONU a New York, rappresentano solo una parte della sua vasta produzione, che comprende anche colonne, dischi, obelischi, ambienti immersivi e scenografie teatrali. Un’arte che nasce dall’equilibrio tra razionalità e caos, tra struttura e disgregazione, tra superficie liscia e interiorità spezzata e si configura come una continua ricerca sull’enigma della materia e sul senso dell’abitare lo spazio.

Pomodoro intraprende i propri studi e sperimentazioni sullo spazio dopo essere entrato in contatto con l’opera di Constantin Brancusi, per lui eccessivamente perfetta: le superfici della sfera, del cubo e dei cilindri vengono spaccate, lasciandone intravedere le viscere secondo un ritmo talora musicale, talora legato a enigmatici ingranaggi meccanici.

Tra le sue opere più ambiziose ed emblematiche si distingue il Labirinto, un progetto ambientale unico nel panorama dell’arte contemporanea, realizzato inizialmente per gli spazi della Galleria Giò Marconi di Milano, dove nel 1995 fu allestita un’importante mostra personale di Pomodoro, nel 1997 il Labirinto venne esposto nel Palazzo Mediceo di San Leo. Completata in due fasi nell’arco di sedici anni, tra il 1995 e il 2011, l’opera è oggi custodita negli spazi sotterranei della ex Riva-Calzoni, sede del quartier generale della casa di moda Fendi.

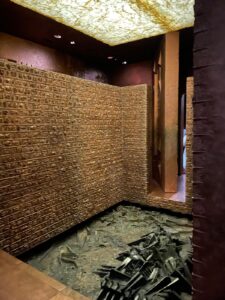

Il Labirinto è ispirato in parte alla figura e all’opera di Jorge Luis Borges, maestro della letteratura del paradosso e del labirinto intellettuale, e si rifà all’Epopea di Gilgamesh, primo poema epico della storia dell’umanità, inciso su undici tavolette d’argilla in caratteri cuneiformi. Si sviluppa su circa 170 metri quadrati e si articola in tre ambienti principali in cui il visitatore cammina tra pareti bronzate, rilievi scolpiti, incisioni misteriose e suggestioni che rimandano a civiltà scomparse, codici perduti, strumenti di scrittura arcaici o futuri.

L’accesso al Labirinto ha inizio da un enigmatico ingresso secondario dello showroom della maison al civico 35 di Via Solari – una pannellatura bianca che viene dischiusa esclusivamente all’ora esatta del turno di visita per coloro che hanno riservato il biglietto. L’accoglienza ha un sapore retrofuturista: il visitatore attende pochi attimi in una reception candida arredata con i pezzi dalla maison prima di essere condotto all’interno di un ripido teatro a gradoni in fondo al quale, sulla scena, si staglia il Portale dei Sigilli.

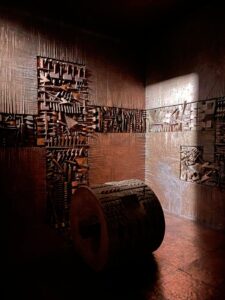

Il pannello centrale si apre sul primo ambiente, la Stanza della Rotativa, che dà l’illusione di un grande timbro, inciso su tutta la superficie, che si lascia alle spalle la traccia della propria impressione, ma senza corrispondervi.

L’ambiente ricorda l’utopico progetto del Monte Tindaya di Chillida, o l’interno di un manufatto tecnologico appartenente a un tempo non lineare. Il secondo ambiente che si disvela è la Stanza della Macina, individuato da un secondo elemento cilindrico semimobile, una parete segnata da minacciosi rilievi che ricordano antiche navi in battaglia e una lancia che, assieme allo scudo, simboleggia il soldato che difende simbolicamente il terzo e ultimo atto del Labirinto. A questo si accede attraverso la cosiddetta Porta del Trabocchetto, un secondo elemento collocato al centro di una parete segnata da profonde buche pontaie che cela la Stanza di Cagliostro. Dedicata al sedicente alchimista del XVIII secolo, ripropone la cella nella Fortezza di San Leo in cui fu imprigionato dalla Santa Inquisizione e in cui si tolse la vita: una tomba, caratterizzata da piccole ossessive incisioni cuneiformi alle pareti colorate con polvere di grafite e un pannello luminescente che rappresenta l’unica apertura sul soffitto da cui il prigioniero riceveva i viveri.

Su una delle pareti perimetrali Pomodoro colloca un gigantesco osso di seppia – un omaggio alla tecnica incisoria con l’osso di seppia, appresa da un orafo di Pesaro, che resiste alle temperature di fusione dei metalli. Ad eccezione di soli tre elementi e del pavimento in rame, tutte le superfici sono in fiberglass, un materiale plastico rinforzato da fibre di vetro utilizzato per gli scafi delle barche, che Pomodoro dipinge e patina per restituire l’effetto del bronzo.

L’opera è concepita come un viaggio fisico e mentale, in cui ogni passo offre una nuova prospettiva e ogni svolta può condurre a una scoperta inattesa o a un temporaneo disorientamento. Ogni centimetro, ogni rilievo e ogni pausa sono carichi di profondi significati simbolici, di evocazioni mitiche, di astrazioni concettuali e sovrapposizioni di codici che sta al visitatore interpretare.

Il Labirinto di Arnaldo Pomodoro è un unicum nel panorama artistico internazionale: non solo una scultura ambientale, ma un complesso dispositivo poetico e concettuale, che mette in scena il tema dell’enigma e della conoscenza come sfida, inscenando il mito classico ma rovesciandone la funzione.

Qui non c’è un Minotauro da affrontare né un’uscita da raggiungere, bensì un processo di esplorazione, introspezione e ascolto, una ricerca aperta in cui l’opera diventa esperienza totalizzante e il visitatore parte integrante dell’opera stessa. L’artista stesso ha definito quest’opera come un luogo di “riflessione e mistero”, dove il tempo sembra sospeso e dove ogni dettaglio è carico di ambiguità e significato.

Immagine di apertura: Arnaldo Pomodoro, Il Labirinto: il Portale dei Sigilli

Le foto del servizio sono di Alessia Rampoldi