Genova 27 Giugno 2025

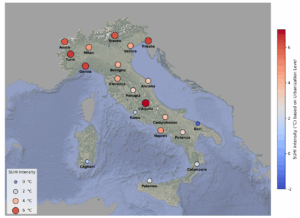

Asfalto e cemento ci soffocano – è una percezione comune – ma ora si sa che l’impermeabilizzazione delle superfici urbane crea vere e proprie “bolle” di calore nei centri cittadini, con conseguenze sulla salute e la qualità della vita. È quanto emerge da una ricerca coordinata dall’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze e svolta in collaborazione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), che ha analizzato il fenomeno delle “isole di calore” nei venti capoluoghi di regione italiani utilizzando dati satellitari NASA e Copernicus. È stato preso in esame il periodo estivo nel decennio 2013-2023. Abbiamo intervistato in proposito Paolo Pileri, professore ordinario di pianificazione urbanistica-ambientale al Politecnico di Milano.

Professore, come si formano le isole di calore?

«Le isole di calore si formano quando le aree urbanizzate, in particolare quelle con superfici impermeabili come asfalto e cemento, assorbono il calore durante il giorno e lo rilasciano lentamente durante la notte. Questo fenomeno è esacerbato dalla mancanza di vegetazione e dalla difficoltà di dissipare il calore in ambienti che non sono naturali. In pratica, le superfici artificiali si surriscaldano velocemente, accumulano calore e lo rilasciano con lentezza, creando microclimi molto più caldi rispetto alle aree circostanti. L’asfalto, ad esempio, impedisce i processi di traspirazione delle piante e blocca la naturale regolazione termica che avverrebbe in un ambiente naturale. Questo porta ad un’intensificazione dell’effetto serra all’interno delle città, aumentando la temperatura e minacciando la vivibilità, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando il calore accumulato viene rilasciato».

Che ruolo ha il cemento in tutto questo?

«Il cemento ha un ruolo determinante in quanto è uno degli agenti principali dell’impermeabilizzazione del suolo. Quando un’area agricola o naturale viene urbanizzata, il cemento sostituisce le superfici permeabili, modificando i cicli idrologici e impedendo l’assorbimento dell’acqua piovana nel sottosuolo. Il risultato è che, mentre in natura l’acqua viene assorbita, rinfrescando l’ambiente, nelle città il calore viene semplicemente accumulato. Il cemento e l’asfalto non solo aumentano la temperatura superficiale, ma creano un ambiente molto più rigido e difficile da raffreddare».

Come è arrivato a studiare le isole di calore?

«Il mio lavoro si concentra sull’impatto del consumo di suolo e sulle sue conseguenze ambientali, in particolare quando aree agricole e naturali vengono trasformate in spazi urbani. L’urbanizzazione porta via gli equilibri ecologici e crea impatti negativi sulle risorse naturali, incluso il suolo. Quello che ho osservato nel tempo è che la crescente impermeabilizzazione delle città genera effetti complessi come le isole di calore. Tuttavia, la mia ricerca non si limita solo a questo; abbraccia un concetto più ampio che riguarda la perdita di biodiversità».

Facciamo un passo indietro. Che cos’è il suolo e perché è così importante?

«Il suolo non è una semplice superficie e non è il sacco di terriccio che compriamo dal ferramenta; è un corpo ecologico che svolge funzioni fondamentali per la vita sulla Terra. Nei primi 30 centimetri di suolo si concentra circa il 30 per cento della biodiversità terrestre. Inoltre, il suolo regola i cicli idrologici, decidendo quanta acqua viene trattenuta in superficie e quanta scende nel sottosuolo. È il sistema attraverso cui la natura gestisce l’acqua, l’energia e i nutrienti. Purtroppo, c’è una grande ignoranza sul ruolo cruciale del suolo: spesso lo consideriamo qualcosa di statico, una superficie su cui camminiamo, non lo percepiamo come un sistema vitale. Le piante e gli alberi sono essenziali, ma sono le interazioni che avvengono sotto la superficie che regolano e stabilizzano il nostro ambiente. La mancanza di consapevolezza riguardo al suolo porta a un’urbanizzazione senza considerare la sua fragilità e la sua capacità di auto-rigenerarsi».

Lo studio del CNR ha mostrato che un aumento del 5 per cento della copertura arborea può ridurre di mezzo grado la temperatura superficiale. Come funziona questo effetto mitigante?

«Gli alberi e la vegetazione sono essenziali per ridurre le isole di calore. Fanno molto di più che abbellire gli spazi: gli alberi rinfrescano l’ambiente tramite la traspirazione, il processo attraverso cui le piante rilasciano vapore acqueo nell’aria, abbassando la temperatura circostante. Inoltre, le foglie creano ombra, riducendo l’assorbimento diretto dei raggi solari sulle superfici asfaltate o di cemento. Piantare più alberi può sembrare un piccolo passo, ma se implementato in modo strategico, può produrre effetti significativi. Un aumento del 5 per cento della copertura arborea può ridurre in modo tangibile la temperatura superficiale, ma la forestazione urbana deve essere parte di una pianificazione più ampia, che considera il suolo, la gestione dell’acqua e una ristrutturazione complessiva dell’urbanistica».

Perché non si fa di più per incrementare il verde nelle nostre città?

«Il principale ostacolo è la scarsa conoscenza del suolo e dei processi ecologici che regolano l’ambiente urbano. C’è una dissociazione tra chi prende le decisioni e chi vive quotidianamente le problematiche ecologiche. La politica spesso guarda alla tecnologia, all’efficienza economica, ma non alla sostenibilità a lungo termine. Purtroppo, la forestazione urbana è considerata spesso un “accessorio”, un trucco estetico, piuttosto che una parte fondamentale di una città sana e resiliente. Si continua a pensare che basti piantare un albero per risolvere un problema complesso. Ma la realtà è che l’urbanizzazione continua a essere spinta senza un ripensamento di come la città si integra con l’ambiente naturale».

Ci sono buone pratiche ambientali che potrebbero contrastare il fenomeno delle isole di calore?

«Esistono esempi di buone politiche che, seppur limitati, sono sicuramente incoraggianti. Ad esempio, la Sindaca di Barcellona, Ada Colau, ha adottato politiche coraggiose di alberatura dei viali e di limitazione della proliferazione di Airbnb, contribuendo a creare un modello più sostenibile. In Italia, esempi come la pista ciclabile VENTO (lunga 700 chilometri, corre lungo gli argini del Po da Torino a Venezia, completamento giugno 2026, ndr) rappresentano un passo in avanti, ma spesso non vengono raccontati o promossi con la dovuta attenzione. La politica delle “novità” rapide, che si dimentica del lungo periodo, non è più sufficiente. Per creare un futuro vivibile, è necessaria una visione a lungo termine e una strategia integrata che metta il suolo, la vegetazione e l’ambiente urbano al centro delle politiche».

Quali misure concrete proporrebbe per fermare il consumo di suolo?

«La prima misura da adottare è un cambio di prospettiva: dobbiamo smettere di distinguere l’ambiente naturale dall’urbanizzato, e cominciare a pensare in termini ecologici, integrando tutte le parti tra loro. Occorre una riforma del pensiero urbanistico. È fondamentale che i pianificatori urbani e i politici comprendano che la crescita delle città non deve avvenire a scapito del suolo libero, ma piuttosto in modo da rigenerarlo. Inoltre, bisogna sviluppare una cultura che sensibilizzi i cittadini, in particolare i più giovani, sull’importanza del suolo e della sua conservazione. Solo con una vera alleanza tra cittadini, amministratori e professionisti del settore possiamo sperare di fermare la crescita incontrollata delle città».

Che appello lancia ai decisori politici?

«Più ancora che ai politici lancio il mio appello ai cittadini, soprattutto ai più giovani, cui dico di non avere paura di fare domande. Come? Perché? Ogni domanda non fatta è un’opportunità persa. Ogni dubbio non espresso è una rinuncia, un passo indietro ai danni dei cittadini».

E se nessuno ascolta?

«Se nessuno ascolta, io continuo comunque. Come a lezione. Non so quanti dei ragazzi portino con sé quello che dico oltre la data dell’esame, ma di anno in anno non smetto di parlare di queste cose. Racconto quello in cui credo perché so che è fondamentale per il futuro delle nostre città e del nostro pianeta. La logica delle performance e dei ranking non mi interessa: il mio interesse è la coerenza con ciò che so essere vitale per la nostra sopravvivenza. Se non si ascolta, continuerò a raccontare e a cercare di sensibilizzare, affinché un giorno questa consapevolezza diventi contagiosa».

Immagine di apertura: una strada dominata dal cemento e dall’assenza di alberi come ce ne sono tante nel nostro Paese (foto Pixabay)