Pavia 27 Aprile 2025

«Mio padre ha scelto di donare il suo corpo alla scienza per saldare il debito di riconoscenza con la Medicina. È stato ammirevolmente curato, assistito e rispettato, e ha passato gli ultimi mesi in compagnia degli studenti. Lui, uomo di scuola, ha continuato a insegnare anche dopo la morte!»

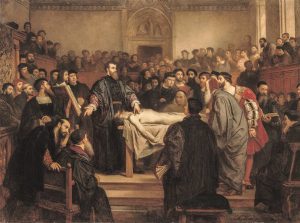

Avete capito bene. La persona di cui si parla ha donato il proprio corpo dopo la morte, per scopi scientifici. Ma procediamo con ordine. Tutto ha avuto inizio a Bologna grazie a Giovanni Mazzotti, classe 1948, medico e anatomista ravennate. Ordinario di Anatomia umana dal 1980, ha trascorsi periodi di studio all’estero sviluppando collaborazioni scientifiche e didattiche. Da queste esperienze ha compreso la necessità di riattivare nel nostro Paese le dissezioni a scopo di studio e di apprendimento, soprattutto perché, a differenza di tanti paesi stranieri, nell’iter della preparazione medica manca la conoscenza del corpo attraverso l’incontro con il corpo dei donatori. Ormai da tempo si pensa che la modernizzazione degli strumenti audiovisivi, computerizzati e telematici abbia definitivamente relegato in soffitta l’antichissima pratica della dissezione. A Bologna invece, ciò che si fece uscire un tempo dalla finestra è rientrato dalla porta principale.

Per primi in Italia i ricercatori dell’Istituto di Anatomia umana da una decina d’anni si occupano di insegnare sui corpi donati l’anatomia agli studenti di Medicina.

Il Centro di Anatomia dell’Università di Bologna, con le sue sale settorie, intitolate a Giovanni Mazzotti e provviste di strumentazioni ad altissima tecnologia, rappresenta un esempio illuminato di quanto l’innovazione possa da un lato arricchire la didattica e dall’altro rendere omaggio alla generosità di coloro che mettono a disposizione il loro corpo al sapere scientifico.

«Nel 2020 in Italia è stata approvata una legge che disciplina la donazione del corpo alla scienza – spiega Lucia Mànzoli, Direttrice del Centro di Anatomia clinica e chirurgica sperimentale dell’Università di Bologna –. Ora comprende anche la donazione del corpo a scopi scientifici». Secondo la professoressa l’analisi anatomica del corpo umano è un pilastro insostituibile nella formazione medica, essenziale per plasmare professionisti non solo competenti, ma anche consapevoli della sacralità della vita umana che sono chiamati a preservare.

Donare un organo salva la vita nell’immediato, donare il corpo la salva attraverso la creazione di competenze e conoscenza. Per chi pensa che l’argomento sia troppo macabro ricordiamo che all’estero antropologi e filosofi entrano facilmente in contatto con corpi umani post mortem, mentre nel nostro Paese sono disponibili in quantità così esigua che nemmeno i medici riescono a vederne qualcuno.

Ma questi corpi da dove provengono? «Sono il frutto della generosità di chi decide di donare il proprio corpo alla scienza – informa Mànzoli – e l’Istituto di Bologna è stato un vero pioniere in questo campo sensibilizzando la popolazione e raccogliendo oltre 430 donazioni dal 2014 al 2020, anno in cui è stata varata la legge 10/2020 che finalmente ha disciplinato la norma relativa alla disposizione del proprio corpo. Oggi occorre il consenso redatto da un notaio o una scrittura privata (autenticata da un pubblico ufficiale) e consegnata all’Azienda Sanitaria Locale di residenza».

È bene ricordare che i corpi vengono riconsegnati, nelle migliori condizioni, ai legittimi congiunti dopo un anno dall’ avvenuta donazione.

«Tuttavia per spiegare meglio a tutti quanto sia importante che il nostro corpo, capolavoro di precisione e mistero, possa ridiventare utile anche dopo la morte, è necessario comunicare il concetto che ciò che non serve più a noi potrà servire ad altri – spiega Mariella Orsi, sociologa e bioeticista fiorentina, coordinatrice del Comitato per l’Etica Clinica dell’Asl Toscana Centro – .Personalmente, reputo l’iniziativa di Bologna meritevole e necessaria. Sono disponibile a donare me stessa dopo la morte al fine di permettere che la ricerca medica possa approfondire, sempre di più, nuove possibilità di cura».

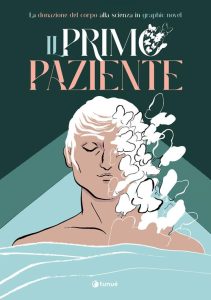

Allo scopo di divulgare ripetutamente messaggi su questi temi complessi ad una platea vasta e composita, il 15 maggio prossimo si terrà, nell’Aula Magna dell’Università di Bologna, un evento in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, sull’importanza della donazione del corpo alla scienza. A questo scopo è stata creata anche un’opera a fumetti dal titolo: Il primo paziente. La donazione del corpo alla scienza in graphic novel (Tunué) di Giuseppe Balestra, Federico Gaddi e Marco Libardi, che unisce le parole ai disegni e nasce dalla sinergia tra l’Università e l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Tutto questo sotto l’egida di Graphic Medicine Italia, un’Associazione culturale fondata e presieduta dai bolognesi Stefano Ratti, Ordinario di Anatomia umana, e Veronica Moretti, Associata di Sociologia, con lo scopo di declinare i temi della salute attraverso l’arte del fumetto. Il primo paziente. Perché questo titolo? «Perché è proprio il corpo donato – risponde Ratti – e non un oggetto inanimato, il primo paziente incontrato all’inizio del lungo percorso formativo di ogni nostro futuro medico. Una persona “vera”, con un codice anatomico tutto da svelare».

Immagine di apertura: studenti di medicina dell’università di Bologna esaminano un corpo donato alla ricerca quando la persona era in vita

° Le immagini del servizio sono una gentile concessione dell’Istituto di Anatomia dell’università di Bologna