La riapertura del caso di Garlasco ha riacceso l’attenzione dei media sull’importanza delle analisi genetiche sulla cosiddetta “scena del crimine”. In questo caso, decisamente tormentato, c’è stato un balletto fra genetisti che ritengono certi materiali – le tracce di Dna maschile repertate nelle unghie della vittima – non utilizzabili per i test genetici ed altri che sostengono il contrario. Ponendo quesiti difficili da capire. Ma fino a quando un reperto – umano e non, come le suole delle scarpe o il dispenser del sapone – è utilizzabile per un test genetico affidabile e in quali quantità? E poi come si eseguono questi test? Come è possibile evitare la contaminazione dei materiali? Oggi i laboratori sono in grado di dare risposte di certezza? Il noto genetista Domenico Coviello, Direttore del Laboratorio di Genetica Umana dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, ci dà qualche, utile, risposta.

Genova 27 Aprile 2025

La genetica forense, oggi al centro dell’attenzione anche mediatica, ha fatto passi da gigante negli ultimi trent’anni. A partire dalla fine degli anni Ottanta, i test del DNA sono diventati uno strumento fondamentale per l’identificazione individuale. Ho avuto il piacere di vivere quel periodo pioneristico ed ho conosciuto personalmente Alec Jeffreys, il genetista britannico che nel 1985 utilizzò per la prima volta l’impronta genetica per risolvere un caso di duplice omicidio. Misi a punto la metodica di Jeffery presso l’Università di Genova con il professor Francesco De Stefano (medico legale), e poi molte altre istituzioni la applicarono in Italia. Fu un momento storico: da allora, la genetica fece il suo ingresso ufficiale nelle aule dei tribunali.

Inizialmente impiegati soprattutto per i test di paternità e per l’identificazione in casi di immigrazione, i test del DNA sono presto entrati stabilmente nel mondo delle indagini penali, diventando uno strumento potente – ma non infallibile – per accertare o escludere la presenza di un individuo sulla scena di un crimine. Nei casi fortunati, il profilo genetico può collegare un sospetto ad una traccia biologica trovata su un oggetto, su un corpo o in un ambiente. Ma è altrettanto importante ricordare che può anche servire per escludere un coinvolgimento, sollevando una persona da accuse infondate.

Rispetto al caso di Garlasco, che ha riportato l’attenzione sulla complessità delle indagini genetiche, è importante sapere che la possibilità di eseguire un test affidabile dipende da molteplici fattori, che devono essere attentamente considerati da chi raccoglie, analizza e interpreta i dati. Un reperto – sia esso una traccia biologica sotto le unghie della vittima, una macchia di sangue, saliva, sudore, capelli, o anche un oggetto toccato – è “utilizzabile” per un’analisi genetica solo se soddisfa determinate condizioni. Proviamo ad elencarle:

La quantità di DNA è sufficiente. Le tecniche attuali sono estremamente sensibili e permettono l’analisi anche di quantità minime di materiale genetico (parliamo di picogrammi, ovvero di miliardesimi di milligrammo). Tuttavia, quando il DNA è presente in quantità troppo scarse, si possono ottenere profili genetici parziali o difficili da interpretare. In questi casi, si parla di Low Copy Number, di analisi a basso numero di copie, che richiedono tecniche particolari e sono più esposte al rischio di errore.

Il materiale non è troppo degradato. Il DNA si deteriora con il passar del tempo, soprattutto se esposto all’ambiente. Umidità, calore, luce, sostanze chimiche, muffe o batteri possono frammentarlo e renderlo inutilizzabile. Anche il modo in cui è stato conservato un reperto può incidere moltissimo sulla possibilità di ottenere un profilo affidabile.

Non c’è stata contaminazione. La contaminazione è uno dei pericoli maggiori nelle indagini genetiche. Basta il contatto con un guanto sporco, uno strumento riutilizzato, o anche solo una particella di pelle o saliva di un operatore per introdurre materiale genetico estraneo. Per questo motivo, chi lavora sulla scena del crimine o in laboratorio deve adottare protocolli molto rigidi: uso di guanti e camici monouso, superfici sterili, strumenti dedicati, tracciabilità di ogni passaggio.

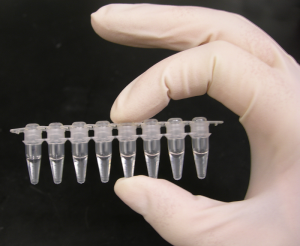

Il processo analitico vero e proprio si svolge in laboratorio e si articola in diverse fasi, ciascuna delle quali è cruciale: la prima è l’estrazione del DNA, ovvero l’isolamento del materiale genetico dalle cellule presenti nel reperto ( sangue, saliva, pelle, sudore, sperma, ecc.). La seconda è la quantificazione, ovvero la verifica se c’è abbastanza DNA per procedere e quale tipo di DNA è presente (umano, animale, batterico…). La terza, l’amplificazione tramite PCR (Reazione a Catena della Polimerasi), una tecnica che consente di “moltiplicare” le regioni specifiche del DNA utili per l’identificazione. È una fase delicata, perché un errore qui può compromettere tutto il risultato. Si procede, infine, con l’analisi elettroforetica e bioinformatica, che consente di “leggere” il profilo genetico – una sorta di codice a barre molecolare – e confrontarlo con altri profili presenti in banca dati o prelevati da individui sospettati di un coinvolgimento in quel crimine.

Oggi, i laboratori sono molto più precisi rispetto al passato, grazie a tecnologie avanzate e a protocolli internazionali condivisi. Tuttavia, parlare di “certezza assoluta” sarebbe scorretto. Si parla piuttosto di compatibilità genetica: un profilo è compatibile con quello di un individuo quando tutti i marcatori genetici analizzati coincidono. A quel punto si calcola una probabilità di coincidenza casuale, ovvero la probabilità che un altro individuo a caso nella popolazione abbia lo stesso profilo. Questo valore può essere molto basso (una probabilità su diversi miliardi), ma non è mai zero.

Inoltre, il dato genetico, per quanto potente, non va mai visto come dato isolato: deve sempre essere interpretato all’interno del contesto investigativo, affiancato da altri elementi – testimonianze, dati temporali, riscontri oggettivi – per evitare errori giudiziari.

Infine, è interessante notare come per il grande pubblico la genetica sia spesso sinonimo di “test di paternità”. In realtà, oggi il DNA può raccontare molto di più: può dirci chi siamo, dove siamo stati, cosa abbiamo toccato, e in certi casi persino da quali antenati proveniamo. In ambito giudiziario, se usato con competenza e responsabilità, può contribuire in modo decisivo a restituire giustizia, o a prevenire gravi errori.

Immagine di apertura: foto di Victoria Glitter