Pavia 27 Settembre 2023

Il frammento, elemento dall’indiscussa potenza evocativa, è l’espediente che consente all’opera di Mitoraj di raggiungere altissime forme di monumentalità facendo solo allusione ad una perfezione passata. Colossi caduti, giganteschi resti di figure ieratiche poggiati al suolo o sospesi su podi, bassorilievi e sculture di Tindaro, Osiride, Icaro, Egeo, Eros che riaffiorano raccontando di storie leggendarie senza tempo e senza luogo definito.

Igor Mitoraj, scultore e pittore polacco, scomparso nel 2014, era nato nel 1944 a Oederan, Germania, luogo che lascerà al termine della Seconda Guerra Mondiale con la madre. Con lei si trasferirà in Polonia, suo Paese d’origine. Dopo aver frequentato il liceo artistico, Igor prosegue gli studi all’Accademia d’Arte di Cracovia sotto la guida del grande Tadeusz Kantor e li terminerà a Parigi all’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Le potenti suggestioni dell’arte mesoamericana ricevute durante l’anno trascorso in Messico alla fine degli anni Sessanta, lo avvicinano alla scultura, che inizierà a praticare a Parigi su bronzo e terracotta prima, e a Pietrasanta poi, scoprendone il gusto vicino alle cave di marmo di Carrara, seguendo l’esempio di Michelangelo.

Nonostante la prima impressione che si ha di fronte alle sculture di Mitoraj sia di una volontà dello scultore di citare le grandi opere classiche arrivate a noi con tutte le menomazioni che il tempo ha inflitto loro, è errato considerarle frammenti. Il frammento, infatti, è un mero espediente narrativo: la forma delle sue sculture risulta compiuta nonostante i tagli, le mancanze, le sottrazioni. La sua arte non pecca di citazionismo, piuttosto si articola in un racconto metalinguistico sul classico, che gli consente, attraverso l’allusione all’antico, di parlare delle cesure e delle ferite del suo tempo.

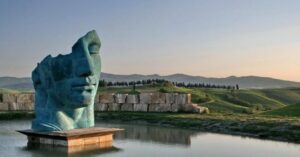

Venuto alla luce nell’oscurità di un campo di concentramento, nell’angolo più recondito della propria anima Mitoraj deve aver conservato tutto il peso della tragicità di tale memoria che, seppur legata ai primi momenti della sua vita, è sopravvissuta e ha sicuramente infuso nelle sculture dell’artista forti sentimenti carichi di pathos e malinconia. Non è un caso che le sue opere abbiano trovato perfetta dimora nei più importanti siti patrimonio dell’umanità. L’impressionante forza espressiva di queste enormi teste fasciate o totalmente bendate, dei corpi interrotti adagiati dolcemente al suolo, oppure ancora dei giganteschi frantumi di maschere dall’espressione serafica, trova il proprio esatto vigore nei grandi siti archeologici, dove lo sguardo dell’osservatore si scontra con orizzonti di rovine mute e imponenti, che lasciano spazio al silenzio della contemplazione.

Ai Mercati Traianei a Roma (2004), come nella Valle dei Templi di Agrigento (2011-) o a Pompei (2016), per citarne alcuni, viene sugellato il sodalizio tra archeologia e contemporaneità dell’arte, tanto forte che dal 2011 l’Icaro caduto, troncato in quattro parti e con le ali spezzate – monito della propria imprudenza ¬– giace sine die ai piedi del Tempio della Concordia con l’accordo del Ministero della Cultura nel prolungare senza termine quella che era nata come esposizione temporanea.

Ancora a Roma, l’opera dello scultore polacco è ammirabile sia all’esterno che all’interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri – contigua al grande complesso della Terme di Diocleziano – il cui accesso avviene attraverso due imponenti portali bronzei. Entrambi sormontati da lunette nei quali sono intrappolati i volti e le porzioni degli angeli e dei martiri, (esplicito riferimento all’intitolazione della chiesa), il portale di destra rappresenta l’Annunciazione, mentre quello di sinistra la Resurrezione, in cui il corpo di Cristo risorto si fa tutt’uno con la croce che ne solca profondamente la figura in bassorilievo. Il silenzio dello sfondo lascia spazio alle cromie suggestive del bronzo che rappresentano il mondo. All’interno della chiesa, in una cappella laterale, è ospitata una scultura in marmo dell’artista, la Testa di San Giovanni Battista, solcata da incisioni geometriche sul volto e fasciata in modo da lasciare liberi gli occhi senza sguardo, il naso e le labbra. L’utilizzo del marmo conferisce a questa, e alle altre sculture realizzate con lo stesso materiale, un aspetto misterioso e indecifrabile.

La scultura di Mitoraj è potentemente simbolica, le bende con cui fascia i corpi e i volti vengono talvolta interpretate come elementi che cercano di contrastare lo sgretolamento dell’uomo e del mondo. Sui busti e i toraci incide, scava piccoli loculi dove depone oggetti, forme astratte – simboli, appunto – rendendo così i corpi dimora della memoria. Li disarticola e ne frammenta la purezza, componendo una realtà che riflette la disgregazione di una contemporaneità popolata di personaggi tormentati, rovine di un mondo disgregato dalla brutalità della storia.

E tali corpi risultano ancor più struggenti e magici quando l’artista le realizza nel marmo bianco, preso poco lontano, a Pietrasanta, dove aveva fissato la propria dimora dal 1983 e che lo aveva accolto come cittadino onorario, così come Greve in Chianti e Massa Marittima. Scomparso nel 2014, aveva chiesto di essere sepolto a Pietrasanta e lì ora riposa.

La grandezza della sua opera sta nell’aver portato l’arte in luoghi sino ad allora impensabili come dimore di sculture tali, nell’aver dato vita a un dialogo con l’archeologia e i luoghi sacri attraverso il linguaggio del classico per trasmettere messaggi estremamente attuali e sentimenti senza tempo.

Immagine di apertura: Memorie, Pompei. Fonte: Archivio Igor Mitoraj