Firenze 27 Aprile 2024

Tutto si modifica col passare del tempo, tutto invecchia. Ma se il tempo dà più valore a taluni oggetti del passato, rendendoli a volte più preziosi, purtroppo questo non avviene sempre per gli esseri umani. Accanto ai cambiamenti considerati fisiologici, come, la minore elasticità articolare, espressione di usura che si evidenzia avanti negli anni, fanno sentire il loro peso pregiudizi e stereotipi sulla vecchiaia che rendono più impervio il cammino dell’età che avanza. Il cambiamento imposto dal pensionamento, con la riduzione del reddito e spesso dei rapporti sociali, costituiscono spesso l’inizio di quella condizione, indicata come vecchiaia, con significato riduttivo, come insieme di perdite di capacità, di competenza, perfino di indipendenza.

Oggi si sa che non è così: i progressi della medicina e una maggiore consapevolezza della importanza del mantenersi sani ha portato ad un aumento dei vecchi-giovani, perfettamente integrati e lontani dalla vecchiaia nella sua accezione negativa. Il cardine, la carta vincente, se vogliamo chiamarlo così di una bella vecchiaia è l’adattamento, ovvero il processo attraverso cui l’individuo stabilisce e mantiene giorno dopo giorno, anno dopo anno, una condizione di equilibrio con il proprio ambiente naturale o sociale. L’adattamento comporta la capacità di fornire risposte adeguate alle richieste ambientali, ma anche di modificare l’ambiente rendendolo più consono alle proprie esigenze, qualora si renda necessario.

Fase opposta all’adattamento è quella che potrebbe essere definita come scompenso,

termine adoperato in medicina per indicare la compromissione della funzione di organi ed apparati, grave nel suo manifestarsi, spesso reversibile con interventi tempestivi ed adeguati. Si parla di scompenso cardiaco, respiratorio, renale, epatico, metabolico, della termoregolazione fino ad attività più complesse regolate da più organi ed apparati come la motricità per cui potremmo riferirci anche ad uno scompenso motorio.

Quindi adattamento, concetto fondamentale alla sopravvivenza e al benessere dell’individuo, allo estremo opposto lo scompenso, espressione massima della compromissione della funzione di organi ed apparati.

Una tale impostazione, non tanto linguistica ma concettuale, ci permette di considerare, per esempio, la confusione mentale, che si manifesta, nell’anziano, in modo rapido e drammatico, con agitazione e totale disorientamento, al ricovero in ospedale, come scompenso cerebrale. Confusione mentale rimane un’espressione descrittiva, scompenso cerebrale comunica in modo più efficace la compromissione acuta di centri e vie nervose che assicurano consapevolezza e risposte comportamentali adeguate. Il trasferimento in ospedale dell’anziano, la precarietà delle condizioni fisiche che ne hanno suggerito il ricovero, l’estraneità dell’ambiente con il suo potenziale ansiogeno, altri fattori quali la disidratazione o la febbre danno luogo allo scompenso cerebrale come compromissione di più funzioni, dal riconoscimento del tempo e dello spazio alla consapevolezza della propria condizione.

È un esempio che ci permette di definire, più in generale, adattamento e scompenso, come risposte comportamentali riferibili al cervello, agli stimoli che riceve dall’ambiente, agli schemi memorizzati come caratteristiche di personalità, alle influenze ambientali del momento.

Come possiamo potenziare le nostre capacità di adattamento così importanti in ogni aspetto della nostra esistenza? Una ricetta valida per tutti, evidentemente, non esiste, ma alcuni consigli possono rivelarsi utili. Ad esempio contenere al livello più basso le conflittualità interne (quello che non abbiamo realizzato non conta più, bisogna guardare al presente e, caso mai, al futuro) non perdere mai di vista l’importanza di mantenere un buono stato di salute seguendo con costanza suggerimenti ormai ampiamente diffusi e conosciuti sull’ alimentazione e il movimento; aumentare la nostra riserva cognitiva, leggere per conoscere il mondo così da viaggiare anche quando non si ha la possibilità di farlo.

Evitiamo il rischio della rigidità di pensiero e di comportamento. Manteniamo quella fluidità che è caratteristica dei più giovani, sempre pronti a modificare i propri comportamenti secondo le necessità del momento. Coltivare la curiosità, cercare sempre la motivazione per impiegare le nostre abilità acquisite durante l’attività lavorativa e aiutare chi ne ha bisogno. Mantenere rapporti interpersonali che contribuiscono alla nostra sicurezza e autostima è importantissimo: la solitudine non giova agli anziani. Un elenco di riflessioni, quasi un decalogo, potente antidoto allo scompenso non solo in senso psicologico-comportamentale, ma in ogni aspetto riguardante l’esistenza. Adattamento, quindi, come insieme di capacità da coltivare e da sviluppare sin da giovani come condizione indispensabile per la costruzione della nostra resistenza allo scompenso, guardando soprattutto alla tarda età. Adattamento come cardine della Geragogia, la branca della gerontologia che ci suggerisce le linee di condotta per un buon invecchiamento. Parola inventata da Francesco Maria Antonini, prima cattedra di Geriatria e Gerontologia in Europa, nei lontani anni Settanta, con un straordinaria lungimiranza su quelle che sarebbero state le condizioni e le problematiche degli anziani negli anni Duemila.

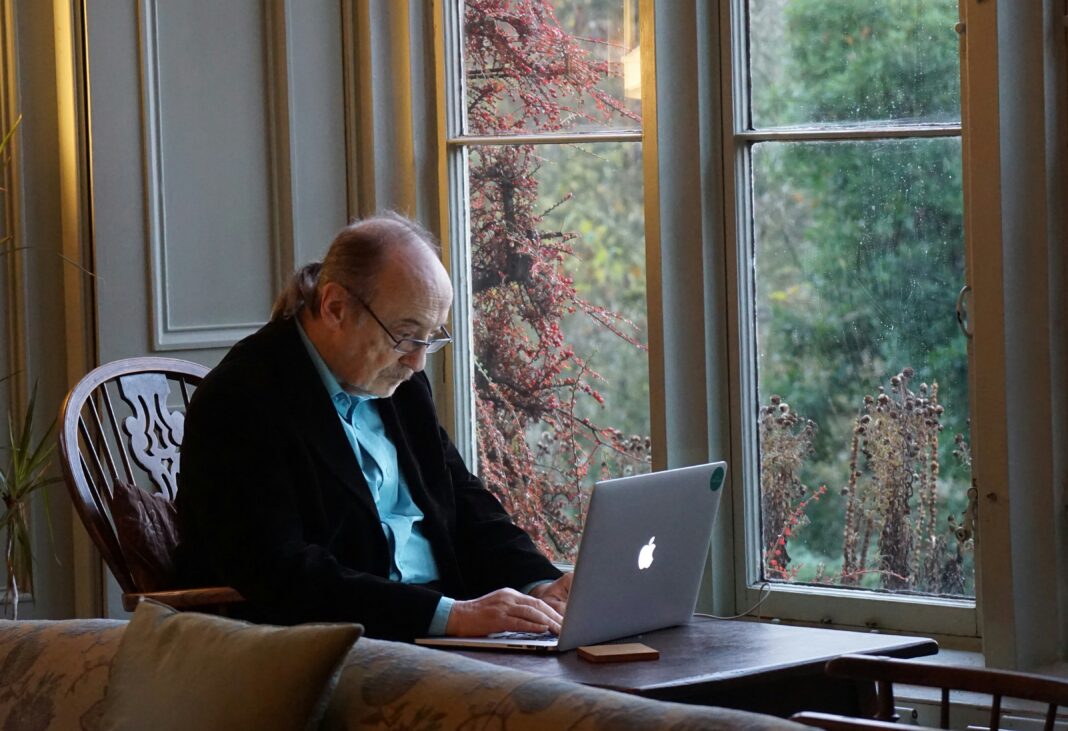

Immagine di apertura: foto di Beth MacDonald