Milano 27 Aprile 2025

Un periodo breve, anzi fulminante, appena dieci anni, ma intenso di idee e azioni. Sono gli Anni Venti del secolo scorso, quelli in cui l’Art Déco fece esplodere un concentrato di fantasia tra arte e artigianato di lusso, composto da eleganza, gioia di vivere, progettualità e manualità perfettamente integrate, tutto inserito in una visione “soffice” della vita, quando, una volta lasciata alle spalle la prima Guerra Mondiale, sembrava a tutti (ma soprattutto ai ricchi, per la verità) che si potesse tornare a godere serenamente dell’esistenza.

Mentre si tendeva a rifiutare ciò che l’avvento delle dittature in Europa avrebbe dovuto far temere: il ritorno ai tempi bui degli eventi bellici. Metaforicamente si può dire che si “ballasse” con incoscienza sul Titanic di un lusso creativo, esaltante e anche un po’ esaltato. Quell’esplosione è raccontata in maniera esaustiva dalla mostra Art Déco. Il trionfo della modernità, in corso a Palazzo Reale di Milano fino al 29 giugno. Curato da Valerio Terraroli (con una giusta dedica a Rossana Bossaglia, la storica dell’arte che per prima in Italia ha studiato in modo organico l’argomento), il progetto è promosso dal Comune di Milano-Cultura e prodotto da Palazzo Reale e 24Ore Cultura-Gruppo 24 Ore, con la Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia.

L’idea di questa esposizione è nata dalla celebrazione del centenario di una delle più famose mostre del Novecento: la Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes di Parigi. Quell’avvenimento (insieme con le Biennali di Monza), in cui le arti decorative italiane ottennero grande attenzione, consacrò l’Art Déco in tutto il mondo, trasferendo il suo successo soprattutto negli Stati Uniti, prima che la crisi economica del 1929 travolgesse tutto e tutti (fa eccezione il famoso Rockefeller Center, nel cuore di Manhattan a New York, voluto dalla famiglia degli omonimi banchieri, costruito fra il 1930 e il 1939).

Il furore creativo, dove arte e artigianato di lusso si alimentarono a vicenda fino a ottenere un’osmosi perfetta in fatto di risultati, «evidenzia sì un codice comune – chiarisce il curatore Terraroli nel catalogo edito da 24Ore Cultura – , ma allo stesso tempo rivela le proprie sostanziali contraddizioni interne sia nel mai risolto conflitto tra arte funzionale e arte decorativa, sia legittimando un ventaglio di proposte tra loro diverse, ma unificate da una grammatica stilistica, impegnata nel sostegno del valore estetico dell’oggetto, meglio se superfluo piuttosto che utile».

Il percorso espositivo, lungo oltre 250 opere divise in 14 sezioni, è un perfetto slalom fra queste contraddizioni, in cui però finisce con il prevalere l’unità del gusto dell’epoca, spesso colmo di esotismi, che si snoda tra dipinti, sculture, vetri, porcellane, maioliche, centri tavola, oggetti d’arredo, mobili, accessori di ogni tipo, oreficeria, vetrate, mosaici e abiti di alta moda.

L’idea dell’energia pura che percorreva idealmente quegli anni trova visione plastica in tutta questa serie di “rappresentazioni”, che raccontano anche la storia del tempo, grazie pure ad un allestimento che si avvale di installazioni multimediali oltre che delle riproduzioni di manifesti, riviste e fotografie d’epoca. Danze, lotte e cortei, realizzati in maiolica, in bronzo e in legno, sembrano realizzare l’utopia artistica del movimento, tra raffinatezze estreme e, al contrario, obbedienza a canoni estetici più banali.

Impossibile, è chiaro, poter raccontare tutta la mostra, ma si deve dire che da essa esce trionfante l’arte nell’uso della ceramica di Gio Ponti, il famoso architetto, che, proprio all’inizio degli Anni Venti, aveva avuto dalla Richard-Ginori l’incarico di rinnovarne il repertorio.

«Chi vi parla è un artista, parte del lavoro del quale è collegata a un’importante produzione d’arte industriale»: così si presentava lui, e questa esposizione dimostra chiaramente quando come e perché la ceramica diventò arte, grazie a una serie di idee folgoranti nei disegni e nelle forme di vasi e orci, che, secondo moda, si rifacevano anche al passato e ai miti greci, ma con una scelta di idee (mirabile l’uso dei bianchi) che ancor oggi si possono definire contemporanee. Insomma, un percorso nel percorso, che si conclude con il monumentale “Centro tavola per le Ambasciate” (ideato da Ponti insieme con Tommaso Buzzi), trionfo di porcellana a forma di tritoni, cavalli marini, alberelli e tanto altro, con in mezzo l’Italia sistemata su una conchiglia emergente dal mare.

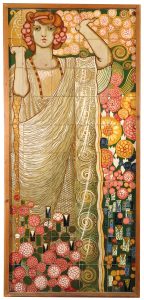

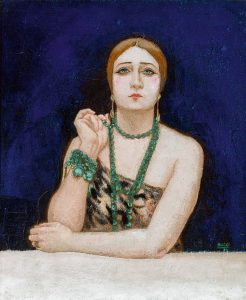

E sono tanti altri gli artisti italiani che riappaiono al meglio da questo passato: Paolo Venini, Galileo Chini (dalla raffinata eleganza pittorica come, per esempio, nell’Allegoria della Primavera, realizzata su piastrelle in maiolica), il rinnovatore del vetro Vittorio Zecchin, l’ebanista Ettore Zaccari eccetera. Non è possibile neppure dimenticare né il grande pastello su carta in cui Alberto Martini ritrasse Wally Toscanini, la figlia del famoso direttore d’orchestra, né l’olio su tela che Anselmo Bucci dedicò a Rosa Rodrigo, testimonianze di come anche la pittura si fosse adeguata a quel suo tempo.

Anche stavolta, come cento anni fa a Parigi, questi italiani tengono alla pari il confronto con i colleghi di varie parti del mondo, soprattutto con i francesi che, ora come allora, si propongono come i più bravi e alla moda. Ma i loro eccessi di esotismo, con un non troppo vago accenno di razzismo (frutto del colonialismo) nei confronti dell’Africa, l’esasperazione della moda strettamente collegata all’epoca, fanno emergere una sorta di conformismo a cliché preconfezionati che invece non troviamo nei nostri connazionali.

Immagine di apertura: Alberto Martini, Wally Toscanini, 1925, pastello su carta, collezione privata