Maschio e femmina: due facce di una stessa realtà, pur interpretate da soggetti con particolarità fisiche differenti? Gli uomini-palla di Platone divisi in due da Zeus e condannati a rincorrere in eterno la loro metà perduta potrebbero essere il fondamento mitico di una parità di essenza, tanto che lo stesso filosofo ateniese ammette, nella Repubblica, le donne al governo della città (le prime suffragette sfilavano per le strade di Londra con la sua copia in mano). Platone, però, nelle Leggi riconduce le donne sotto il potere dell’uomo e dello Stato perché sono “per natura più inclini a nascondersi e all’astuzia”. La storia, non c’è dubbio, ha scelto ben presto di pietrificare tra i generi, nel costume e nel diritto, una distanza che impone una patente di inferiorità morale e intellettuale alla donna incapace di farsi “cittadina”.

Risalendo alle fonti della civiltà occidentale, la Grecia classica, dove il mito si è tradotto senza soluzioni in logos, e i filosofi hanno raccolto l’eredità dei poeti, Eva Cantarella nel libro Gli inganni di Pandora (Feltrinelli) ricostruisce in dettaglio le origini di questa storia “deviata” dove il maschio è padrone. L’autrice – ha insegnato Diritto Romano e Diritto Greco alla Statale di Milano – è di casa nel mondo classico e il richiamo nel titolo a Pandora inviata da Zeus sulla terra a punire gli uomini che con il fuoco rubato da Prometeo agli immortali coltivavano la tracotanza di scalare l’Olimpo, è rivelatore del piano vendicativo del maschi: il pericoloso sesso femminile va subordinato, relegato a oggetto materiale, passivo. Per certi autori solo il “vaso” per il seme dell’uomo.

La differenza femminile è anche al centro dell’attenzione dei primi medici come prova il Corpus Hippocraticum, una settantina di opere attribuite a Ippocrate (460-370 a.C.), il padre della medicina cosiddetta “laica” che, per la prima volta, non riconduceva le malattie all’ira degli Dei. Ma allora le conoscenze anatomiche si limitavano all’ osservazione esterna del corpo e dei suoi orifizi (le dissezioni erano di là da venire). Di qui, accanto a corrette notazioni empiriche, tutte le fantasiose diatribe sul calore del corpo femminile, sulla sua porosità, ipotesi sugli uteri vaganti, le vergini folli guaribili con le nozze, eccetera.

Ma sono soprattutto le grandi rappresentazioni dei poeti tragici e le costruzioni filosofiche a condannare la donna. Ecco il matricida Oreste assolto dall’ Aeropago perché prevale la linea maschile: ha dovuto uccidere Clitennestra per vendicare la morte del padre Agamennone. Sul piano intellettuale le eccezioni di Diotima, di Aspasia non smentiscono la regola di Santippe. E Aristotele afferma: «Il maschio rispetto alla femmina è tale che per natura l’uno è migliore, l’altra è peggiore, e l’uno comanda, l’altra è comandata». Perché la natura aveva semplicemente creato le donne come esseri inferiori. Socrate ne fa, invece, una differenza culturale, ma certo la sua predilezione andava agli uomini. Eccezione, fuori dal coro, Pitagora che riteneva il sesso femminile idoneo perfino a governare!

Discriminazioni di ogni tipo segnano la vita della donna ateniese: la monogamia era solo teorica in quanto al maschio, oltre alla moglie, era concessa la concubina (per la cura del corpo) e la compagna, o il compagno (per il piacere). L’omicidio per causa d’onore (impunità che si è poi tramandata nei secoli, con le dovute modifiche storiche, in Italia fino agli anni Ottanta del secolo scorso) fu introdotto dalla legislazione di Draconte (VII secolo a.C.) che pure segna il passaggio dalla cultura primordiale della vendetta a quella del diritto. Poi l’esclusione della donna dai beni patrimoniali. Un lungo elenco. In sostanza, nacque in Grecia l’idea che le donne fossero naturalmente diverse. L’autrice riporta anche l’ipotesi del “Diritto Materno” formulata dello storico svizzero Johann Jakob Bachofen in Das Mutterrecht, libro pubblicato nel 1861 secondo la quale esisterebbe una tappa evolutiva della storia segnata dall’affermazione dei valori femminili di giustizia e fratellanza, destinata però a essere superata del patriarcato, fondato sulla forza e il potere. In conclusione, benché abbia donato la propria figura a soggetti che hanno dominato il cosmo mentale, la Madre-terra, divinità infere e altre dee che presidiano la nascita e la morte, o ad eroine portatrici di valori universali come Antigone o Elettra, la donna è stata retrocessa.

Cantarella ancora oggi teme il peso di questi antichi stereotipi sul cammino della liberazione della donna. I miti si sono trasformati in pregiudizi difficili da sconfiggere. Tutta colpa dei greci, allora? «Che dire? Nessuno è perfetto: neppure i greci, che non per questo, comunque, amiamo di meno» conclude l’autrice.

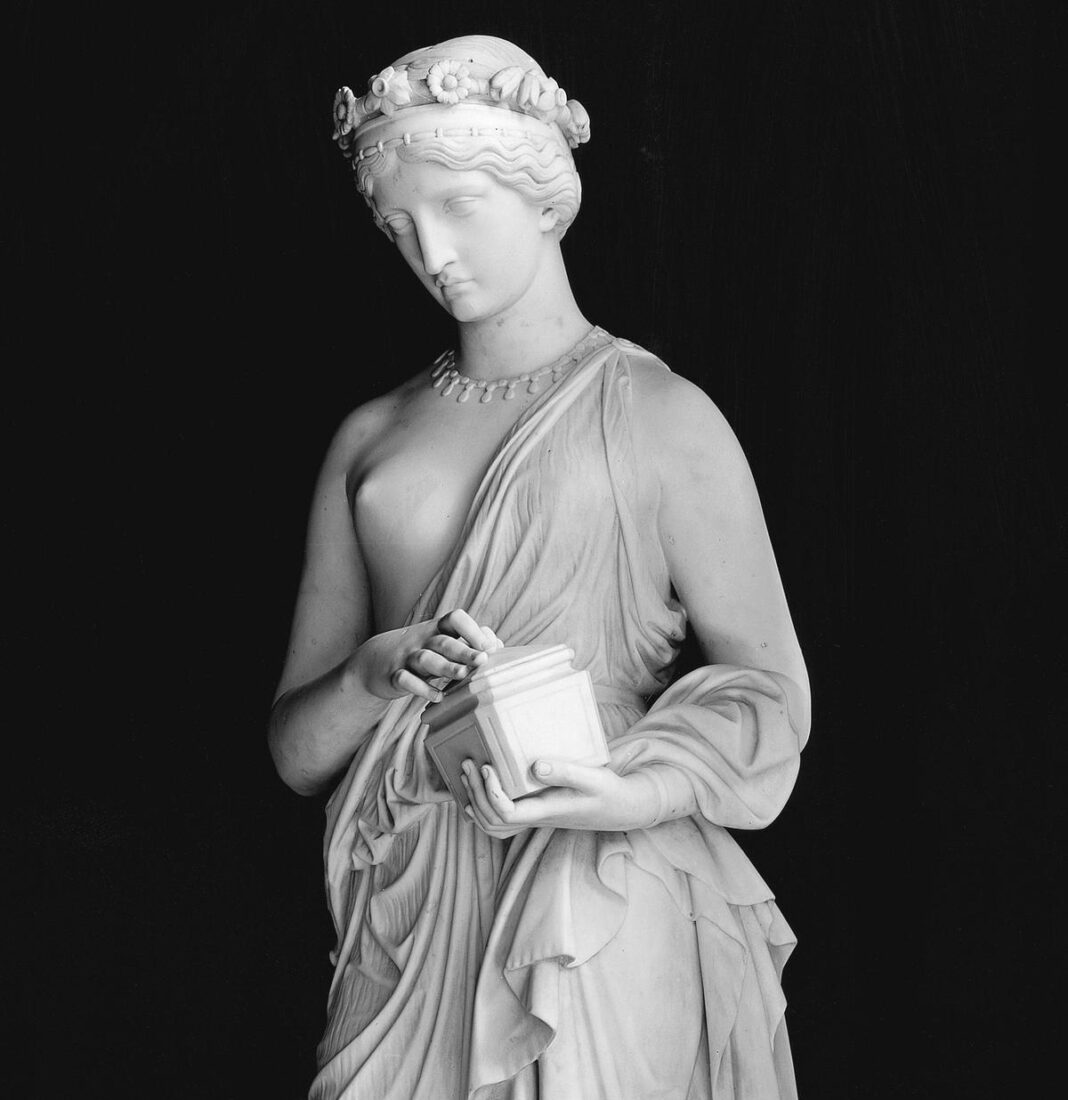

Immagine di apertura: statua di Pandora, John Gibson, 1856, Victoria and Albert Museum, Londra