Milano 21 Dicembre 2021

Pietro Ghizzardi, il pittore contadino, lavora fogli di cartone riciclato da cui sorridono ammiccanti Sofia Loren, Anna Magnani o la compaesana che a turno gli fa da modella, ma anche animali, tigri e gattoni dagli occhi dolci. Riporta sui fogli utilizzati per l’imballaggio, dipinti da ambo i lati, il duro lavoro dell’agricoltore. I suoi colori sanno di terra, di erbe e di fiori masticati.

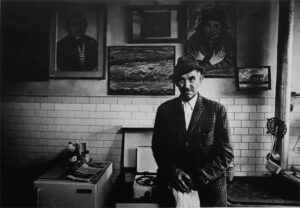

Pochi toni essenziali su cui prevale il nero della fuliggine e del carbone, un segno crudo che solca i volti e delinea i corpi. I suoi ritratti mettono in luce sguardi e passioni, dolori nascosti e ironia: soprattutto quell’universo femminile da cui è così attratto e respinto al tempo stesso. Pietrone (come lo chiamano in paese) nasce nel 1906 in una famiglia contadina di Viadana (Mantova). I genitori sono costretti a spostarsi spesso in cerca di lavoro e il piccolo Pietro, di salute cagionevole, soffre questi continui trasferimenti con il risultato di uno scarso rendimento scolastico. Nel 1931 la famiglia si stabilisce a Boretto (Reggio Emilia). Pietrone aiuta nei campi e fin da adolescente mostra una predisposizione al disegno, anche se questa sua vocazione artistica non è ben vista dal fratello Marino che più di una volta gli distrugge le opere. Pietro ne è profondamente addolorato ma la sua indole calma e tranquilla non gli consente di fronteggiare situazioni conflittuali: sono anni questi, di fatiche e ristrettezze. Nel 1951, la grande alluvione del Po mette in crisi l’agricoltura della Bassa Padana.

Inoltre la morte del padre e poi del fratello, segnano una svolta nella sua vita di contadino e dal 1957 l’autore decide di dedicarsi completamente all’arte e alla stesura della sua autobiografia. Un libro di memorie in cui lo stesso Ghizzardi annota scrupolosamente i vari trasferimenti della sua infanzia e il lavoro nei campi, Mi richordo anchora viene pubblicato da Einaudi nel 1976 con note di Cesare Zavattini e vince il Premio Viareggio nel 1977. La sua è una ricerca che non offre soluzioni, ma si limita «al vagheggìo di un possibile ritorno al tempo della sua età candida» scrive Lando Orlich, in Pietro Ghizzardi, Editrice Age.

Il pittore diventa famoso a sessant’anni, dopo una vita di duro lavoro e di incomprensioni, ma rimane il buon contadino padano, un uomo dolce e mite che si accontenta di un tetto e di un pasto caldo…Scrivendo e masticando… La sua biografia è contenuta in quattro, cinque grossi quaderni a righe, una calligrafia sbilenca con vistosi ma genuini errori di grammatica e sintassi.

E per quanto riguarda i colori, l’autore sgretola pezzi di mattone per mettere su cartoni grigi un po’ di rosso e di verde. Per il nero usa la fuliggine che si condensa nei tubi da stufa a legna o il carbone. Dipinge volti in prevalenza di donne, ritrae la sua inconscia attrazione verso l’universo femminile, spesso ispirandosi alle dive del cinema, accentuando scollature e seni prorompenti.

Ormai il nostro è un artista riconosciuto, un personaggio. Contemporaneo ad un’avanguardia culturale che in un certo senso lo scopre e lo sostiene, interessata alla zona, la bassa padana lambita dal grande fiume, il Po e ai grandi naif che vi abitano (Ligabue, Bruno Rovesti), Ghizzardi, completamente autodidatta, non può comunque essere ristretto nell’ambito dell’arte naive: ha una visione e sa di averla. Cesare Zavattini lo intervista più volte.

Federico Fellini, per la Volpina di Amarcord, pare essersi ispirato ai suoi ritratti di donna. La contessa Fauzia Maria Falugi gli lascia affrescare salone e scalinata della villa di famiglia a Boretto, tuttora visitabile. Nonostante questo, Ghizzardi rimane il ragazzo ubbidiente, dominato dalla madre. Per lui la donna significa anche la governatrice e il desiderio sensuale troppe volte respinto. Ed è questo sentimento emotivo, inconscio che dona alla sua opera una vitalità particolare. Pietro vive lontano dal progresso nella semplicità della natura che lo ha sempre soddisfatto e gli fornisce i mezzi per la sua arte. Ma il suo linguaggio pittorico, apparentemente semplice e disarmato, è in realtà complesso e irripetibile, porta il segno di una simbologia interiore e di una sua realtà poetica. Emarginato dalla società che si va industrializzando, Ghizzardi trova nell’arte la sua affermazione e ragione di esistere. L’artista riesce in una sintesi perfetta, compiendo una connessione creativa tra il c’era una volta e il presente. Muore a Boretto nel 1986.

Finalmente la sua fama si va affermando anche ai giorni nostri. Alcune sue opere hanno partecipato a mostre internazionali come la recente esposizione PHOTO/BRUT Collection Bruno Decharme & Compagnie all’American Folk art Museum di New York e sono raccolte in collezioni selezionate di grande prestigio: la Collection abcd, al Centre Pompidou di Parigi; Treger/Saint Silvestre Collection, São da Madeira in Portogallo e la Casa dell’Art Brut a Mairano di Casteggio (Pavia). Fino al 25 febbraio, le opere dell’artista sono esposte alla mostra Pietro Ghizzardi. Il mare e una bella donna da baciare, a cura di Davide Macchiarini, alla galleria Maroncelli, via Maroncelli 12, Milano.

Immagine di apertura: Pietro Ghizzardi, La parmigiana, 74×48 cm, tecnica mista su cartone