Pavia 27 Marzo 2022

È l’alba di una fredda giornata di novembre del 1380. Sul patibolo eretto al centro della piazza di una città della Bassa Sassonia viene fatto salire un condannato dallo sguardo incattivito dalla prigionia. Ora le guardie lo legano a uno scranno rudimentale e lacerano gli indumenti che gli coprono il ventre per dar spazio al coltellaccio del boia, che con un fendente glielo squarcia, lasciando che ne escano i visceri. All’esemplare condanna per il singolo questo spettacolo univa una lezione di anatomia, seppure sommaria e involontaria, per il volgo.

Da questo contatto tra la visione casuale degli organi interni e il desiderio di avere dei dati fisici più concreti e utilizzabili scaturirà il disegno anatomico. Ereditati dalle antiche figurazioni delle “danze macabre” medievali nascono i primi studi di scheletri con intenti scientifici, apparsi in opere di divulgazione come l’Hortus sanitatis, attribuito a Johannes de Cuba e pubblicato a Magonza nel 1491.

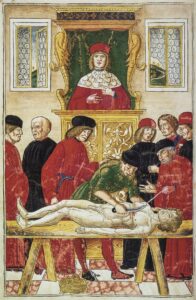

La progressiva laicizzazione della cultura, destinata, dal XIII secolo in poi, a tradursi nella fondazione delle università (Bologna, Padova, Pavia, Montpellier, Parigi) fa sorgere l’esigenza di rompere con un sapere di tipo dogmatico e scolastico, espressa con la proposta di nuove esperienze e modelli di cultura. Il malato diviene un oggetto da osservare minuziosamente, cercando un significato ai suoi sintomi, verificando nel cadavere (la prima dissezione fu a Bologna intorno al 1315, non ostacolata dalla Chiesa) le eventuali ipotesi sull’origine della malattia. Con l’invenzione della stampa e la conseguente richiesta di pubblicazioni da parte delle facoltà mediche, afflitte da cronica penuria di cadaveri, si fa pressante l’esigenza di immagini coerenti e veritiere che accompagnino i testi. Esempio tipico ci è offerto dall’Anatomia di Mondino de’ Lucci (o dei Liuzzi, 1270 – 1326), scritto nel 1316 e pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1478, che costituisce un ottimo testo di tecnica dissettoria anche se lontano dalla concezione di anatomia intesa in maniera sistematica.

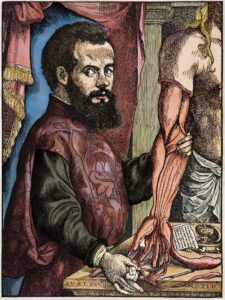

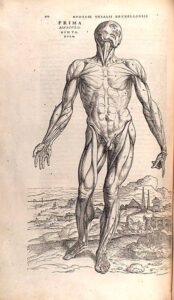

È della fine del XV secolo il Fasciculus medicinae attribuito a Johannes de Ketham, stampato a Venezia e costituito da dieci xilografie (la xilografia è una tecnica d’incisione in rilievo in cui si asportano dalla parte superiore di una tavoletta di legno le parti non costituenti il disegno) di allievi della scuola di Giovanni Bellini. Nel Rinascimento domina la figura di Leonardo da Vinci, i cui disegni anatomici non si sa davvero se premiano più il genio dell’artista o quello dello scienziato. Ma è grazie alla genialità di Andrea Vesalio (1514- 1564) che si apre una nuova era nell’arte anatomica, perché lui finalmente “scende dalla cattedra per impugnare il coltello”. A 27 anni ha già completato la sua opera più famosa: quel De humani corporis fabrica libri septem illustrato da splendidi disegni di Giovanni Stefano da Calcar, allievo del Tiziano, in cui il corpo è abilmente smontato.

I disegni di Vesalio coprono tutta l’anatomia umana: ossa e cartilagini, muscoli e legamenti, apparato circolatorio, nervi, organi addominali e genitali, torace, cervello e organi di senso. Il libro ebbe un enorme successo: grazie all’uso della prospettiva, Vesalio riuscì a dotare le sue illustrazioni di movimento. Per la prima volta era possibile osservare i disegni anatomici in tre dimensioni, il che risultò particolarmente utile a medici e artisti.

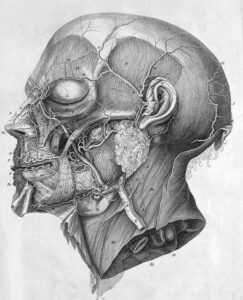

L’illustrazione scientifica moderna comincerà ad usare la litografia (metodo di stampa con matrice piana, inizialmente la pietra, che utilizza un procedimento fisico-chimico, basato sulla repulsione fra acqua e sostanze grasse; la selezione dell’immagine avviene umidificando le zone bianche, che respingono i grassi, e inchiostrando con sostanze grasse le zone scure) con la pubblicazione delle Icones anatomicae del fisiologo svizzero Albrecht von Haller (1708-1777), pubblicate a Gottinga nel 1745-56. Una ricca serie di pubblicazioni caratterizza il periodo successivo. Tra queste si annovera il famoso Traité d’anatomie humaine di Jean Léo Testut (1849-1925), pubblicato nel 1889-92 e costituito da xilografie, splendide incisioni su legno, di Edmond Boulenaz.

Finita l’era delle grandi scoperte anatomiche ci si chiede qual è il presente e soprattutto il futuro dell’illustrazione in campo medico. La Scuola superiore di disegno anatomico di Bologna, istituita presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli nel 1955 dal disegnatore Remo Scoto (1898-1965) oggi si è trasformata in Unità di laboratorio di disegno anatomico, accorpata al Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie. Ma come si lavora oggi per fare una illustrazione scientifica? Lo abbiamo chiesto a Maria Pia Cumani, che dal 2004 ha affiancato Giliola Gamberini e Maria Acquaviva, le due storiche insegnanti ora a riposo. «Oggi – spiega Maria Pia Cumani – le nuove tecnologie sono entrate di prepotenza

anche nel disegno scientifico. Computer grafica, animazione 3D e montaggio video sono sempre più utilizzati, a discapito di matite, pennelli e tempere. Soprattutto per limitare le tante ore di lavoro che un tempo venivano impiegate dagli illustratori e anche perché la disponibilità di tempo necessaria tra fase progettuale e realizzazione a stampa negli ultimi anni si è ridotta a pochi giorni». Vale per i più curiosi il consiglio di digitare sul proprio cellulare la ricerca del sito POSEMANIACS dove si possono vedere animazioni in 3D.

A differenza della fotografia, grande protagonista degli archivi di medicina, il disegno scientifico e quello anatomico in particolare, è spesso chiamato a mostrare solo ciò che interessa vedere o ciò che è virtuale. «Mai come oggi è necessaria – prosegue Cumani – una profonda preparazione teorica in campo medico-biologico per accostarsi a questo tipo di illustrazione e mettere in atto azzardi iconografici giustificati da un sicuro supporto scientifico». Chi desiderasse osservare altri disegni scientifici, più datati ma non meno affascinanti, potrà visitare il Museo della Storia dell’università di Pavia dove Paolo Mazzarello, Ordinario di Storia della Medicina e Presidente del Sistema museale di ateneo e Lidia Falomo, direttrice del Museo, ci elencano i loro tesori che vanno dai disegni originali di cellule nervose realizzati da Camillo Golgi (1843 – 1926) alle splendide tavole calcografiche che rappresentano i nervi del cuore, illustrati a partire dai disegni del famoso chirurgo e anatomista Antonio Scarpa (1752 – 1832).

E, ancora, i disegni di Giovanni Antonio Scopoli (1723 – 1788) e le statue anatomiche in cera, acquistate da Scarpa alla fine del Settecento, realizzate dal famoso ceroplasta Clemente Susini. A grandezza naturale sono rappresentati una donna, della quale sono messi in evidenza gli organi interni e il sistema linfatico profondo, e un uomo che mostra muscoli, tendini e vasi sanguigni e linfatici. Le statue potevano anche essere parzialmente smontate per una maggiore efficacia didattica.

Immagine di apertura: Édouard Hamman, Andrea Vesalio, olio su pannello, 1859, Musée des Beaux-Arts, Marsiglia (foto Bridgeman/Aci)